【経営】

特別休暇制度導入に向けて

「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しており、このサイトから、「特別休暇制度導入事例集2020、ボランティア休暇制度周知リーフレット、裁判員休暇制度周知リーフレットを掲載しました」というお知らせがありました

これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。

このように、働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必要不可欠です。経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。

さらに、働く方々の個々の事情に対応するためには、年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別な休暇制度を設けるなど、働く方々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。

本事業は、「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」の例を踏まえ、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇など、働く方々の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使による話し合いで設定される休暇制度の普及促進を図ることを目的として、各種広報を実施するものです。

なお、特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。

■法定休暇とは法律で定められた休暇

例)

年次有給休暇

生理休暇

育児休業

介護休業

子の看護休暇 等

■法定外休暇とは就業規則により会社が任意に定めた休暇

例)

病気休暇

ボランティア休暇

リフレッシュ休暇

裁判員休暇

犯罪被害者等の被害回復のための休暇

■病気療養のための休暇とは

長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。

近年の医療技術の進歩により、これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになる一方で、長期にわたる治療等が必要な疾病やメンタルヘルス上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者の数が多数存在しています。

こうした労働者をサポートするため、

・治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度

・失効した年次有給休暇を組み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効年休積立制度

・年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇

・療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度

等を導入することの必要性が高まっています。

・時間・半日単位の年次有給休暇

平成22年4月1日の改正労働基準法の施行により、労使協定を締結すれば、年に5日を限度に年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。

・失効年休積立制度

失効年休積立制度失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使えるようにする制度です。導入している企業は、全体の23.4%※となっています。

・病気休暇

病気休暇私傷病の療養のために、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度です。取得できる要件や期間は、労使の協議あるいは休暇を与える使用者が決定します。

・短時間勤務制度

短時間勤務制度一定の期間、所定労働時間を短縮する制度です。短時間勤務制度を導入している企業は42.7%※、そのうち疾病治療のために制度を利用できる企業は54.2%※となっています。

※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構『メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査』(2012年)

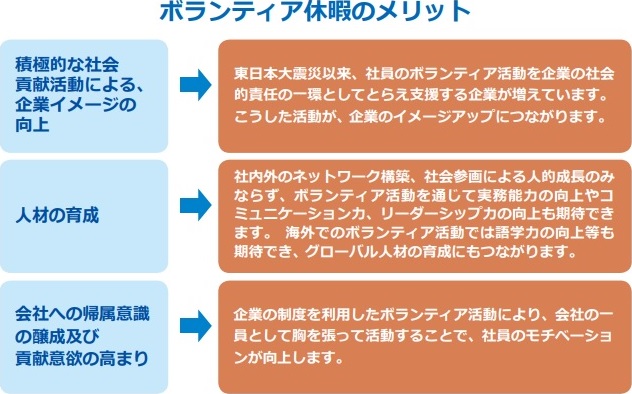

■ボランティア休暇

ボランティア休暇とは、労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間について付与される休暇で、「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもあります。

事業主は、地域活動、ボランティア活動などに参加する労働者に対して、その参加を可能とするよう、特別な休暇(ボランティア休暇等)や労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与などについて検討することが求められます。

■裁判員休暇

裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするかを決める制度です。

労働者が裁判員等に選ばれた場合には、裁判員等の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。

労働者が裁判員として刑事裁判に参画することは「公の職務の執行」に当たり、裁判員の参加する刑事事件に関する法律第100条により、労働者が裁判員としての職務を行うための休暇を取得したこと等により、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。

■犯罪被害者等の被害回復のための休暇

犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは、犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。

厚生労働省では、働く方々の個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き方・休み方を自ら選択できるようにすることで、生産性向上や優秀な人材の確保につながるとしており、そのためには、年次有給休暇の取得促進がまずは重要と位置付けています。特別休暇制度の導入に当たっては、年次有給休暇の取得を阻害しないように留意することが大切です。「特別休暇制度導入事例集2020」の取組事例を参考にして、働く方々の健康の保持・増進、ワークライフバランス、モチベーションの向上を図り、持てる能力を十分発揮できる環境づくりに向け、特別休暇制度の導入をすすめています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 働き方・休み方改善ポータルサイト ]

- https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20210312_1.pdf