【税制】

国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新しました」が公表されています

2月号で、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 国税庁」として、テレワークに係る費用負担と給与課税の関係について、国税庁から公表されたFAQをご紹介しました。その後、このFAQが一部追加され、更新されていますのでご紹介します。今回追加されたのは在宅勤務者に対する食券の支給についてです。

前回までは、1 在宅勤務手当、2 在宅勤務に係る事務用品等の支給、3 業務使用部分の精算方法、4 通信費に係る業務使用部分の計算方法、5

通信費の業務使用部分の計算例、6 電気料金に係る業務使用部分の計算方法、7 レンタルオフィス、の7つでしたが、「8

在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)」、「9

在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)」の2つが追加されています。

8 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)〔令和3年4月30日追加〕

〔問8〕当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、次の条件の下、従業員に食券(電子的なものを含みます。)を支給したいと考えています。この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。なお、当社では、この食券の支給以外に、従業員に対して食事を支給することはありません。

①毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが、その際、従業員はその半額の3,780円を当社に支払う。

②食券の利用は、従業員が在宅勤務を行う日において、当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。

③食券の利用は、当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり、従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また、食券を他人へ譲渡することを禁止する。

④食券の利用は、1回2,500円までとする。また、実際に要した食事代金が、食券の額面に満たない場合であっても、釣銭を受け取ることはできない。

⑤毎月交付された食券の未使用分については、翌月以降に繰り越して使用することができる。また、食券の利用可能期間は、交付日から1年とする。

〔答〕

企業が従業員に食事の支給(注1)をする場合に、その従業員から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、企業の負担額(食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額)が月額3,500円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を除きます。)を超えないときは、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うこととしています(所得税基本通達36-38の2)。

ご質問の場合、従業員からその食券の額面金額7,560円の50%相当額を徴収しており、消費税等の額を除いた企業の負担額は月額3,500円を超えていない(注2)ため、上記の要件を満たしています。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます(注3)。

このため、ご質問の食券の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

(注)

1:「食事の支給」とは、企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供することや、社員食堂で食事を提供すること等をいいます。一方、「食費の補助」(現金支給)については、給与とみなされ、所得税の課税対象となります。

2:食券の利用に係る「消費税等の額を除いた企業の負担額」の計算においては、軽減税率(8%)の適用があったときの食券の利用と、標準税率(10%)の適用があったときの食券の利用とに区分して計算する必要があります。

ご質問のケースにおいては、食券の利用に当たって、次のように全て軽減税率(8%)が適用されると仮定した場合、消費税等の額を除いた企業の負担額は3,500円となるため、標準税率(10%)の適用があったとしても、その負担額は3,500円よりも少ない金額が算出されることになります。

(7,560円《食券の額面金額》-3,780円《従業員の支払額》)×100/108=3,500円

3:上記の所得税基本通達36-38の2の取扱いは、日々の昼食等に対する補助を目的とするものであるため、食券の未使用分を繰り越して、一度に多額の食事をするためにその食券を利用する場合には、同取扱いの趣旨に反するものと考えられます。このため、④の条件のように、1回の食券の利用について、一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない限度額を設定することや、⑤の条件のように、食券の利用可能期間を設定することが、同取扱いの趣旨に合うものと考えられます。

9 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)〔令和3年4月30日追加〕

〔問9〕当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対する昼食の補助として、従業員が在宅勤務を行う日には、上記【問8】の②から⑤までの条件を満たす食券(電子的なものを含みます。)をその従業員に支給することとし、その従業員が出勤する日には、契約業者から購入する弁当をその従業員に支給することとしました。

また、従業員に対して、食券及び弁当を支給した場合には、従業員は、それぞれの価額の半額を当社に支払うこととします。

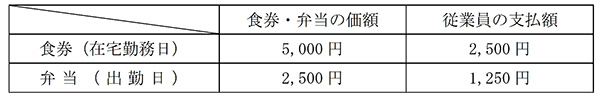

例えば、ある月において、一の従業員に対して、次のとおり食券及び弁当を支給した場合、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。

〔答〕

企業が従業員に食事の支給(注1)をする場合に、その従業員から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、企業の負担額(食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額)が月額3,500円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を除きます。)を超えないときは、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うこととしています(所得税基本通達36-38の2)。

ご質問の場合、従業員からは、食券の額面金額及び弁当の価額の50%相当額以上を徴収しており、また、消費税等の額を除いた企業の負担額は月額3,500円を超えていない(注2)ため、上記の要件を満たしています。

また、【問8】の②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます(注3)。

このため、ご質問の食券及び弁当の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額3,500円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があります。

(注)

1:「食事の支給」とは、企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供することや、社員食堂で食事を提供すること等をいいます。

一方、「食費の補助」(現金支給)については、給与とみなされ、所得税の課税対象となります。

2:食券の利用に係る「消費税等の額を除いた企業の負担額」の計算においては、軽減税率(8%)の適用があったときの食券の利用と、標準税率(10%)の適用があったときの食券の利用とに区分して計算する必要があります。

ご質問のケースにおいては、食券の利用に当たって、次のように全て軽減税率(8%)が適用されると仮定した場合、消費税等の額を除いた企業の負担額は3,470円となるため、標準税率(10%)の適用があったとしても、その負担額は3,500円よりも少ない金額が算出されることになります。

イ 食券に係る企業の負担額(消費税等の額を除いた金額の計算)

(5,000円《食券の金額》-2,500円《従業員の支払額》)×100/108=2,314.814…円

ロ 弁当に係る企業の負担額(消費税等の額を除いた金額の計算)

(2,500円《弁当の価額》-1,250円《従業員の支払額》)×100/108=1,157.407…円

ハ 企業の負担額(イ+ロ)

2,314.814…円+1,157.407…円=3,472.222…円

→3,470円(10円未満の端数切捨て)

3:上記の所得税基本通達36-38の2の取扱いは、日々の昼食等に対する補助を目的とするものであるため、食券の未使用分を繰り越して、一度に多額の食事をするためにその食券を利用する場合には、同取扱いの趣旨に反するものと考えられます。

このため、【問8】の④の条件のように、1回の食券の利用について、一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない限度額を設定することや、【問8】の⑤の条件のように、食券の利用可能期間を設定することが、同取扱いの趣旨に合うものと考えられます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 国税庁 ]

- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf