【経営】

定年後の高齢雇用者の賃金水準について、定年前の8割以上とする企業が増加

内閣府から、令和6年度の「年次経済財政報告(経済財政白書)」が公表されました。昭和22年に発刊されて以来、今回で78回目の年次経済財政報告となります。今回の報告では、現下の経済情勢を詳細にレビューするとともに、物価・賃金動向について、様々な指標に基づく広範な分析を行い、デフレ脱却に向けた歩みは着実に進んでいることを示しています。

また、我が国経済の桎梏とも言える人手不足に対する企業部門の対応として、省力化投資の現状と効果、課題等を分析するとともに、稀少な労働力が、賃金をシグナルとして、企業と職種をまたいで円滑に移動し、経済全体としての生産性が向上するための課題等について分析しています。

加えて、家計部門に蓄積されてきた豊富な金融資産、住宅資産、さらには高齢労働者が培ってきた知識や経験といった有形・無形のストックについて、これをいかに有効に活かし、豊かさを感じられる経済につなげていけるかを議論しています。

またニュース等では、「高齢者就業の現状と課題〜知識と経験のストック活用に向けて〜」のなかで取り上げられていた「定年後の高齢雇用者の賃金水準」が話題になっています。定年後の高齢雇用者の賃金水準については、定年前の8割以上とする企業が増加しており、現在、企業の約40%を占めているということです。以下に抜粋して、ご紹介いたします。

■第3節 高齢者就業の現状と課題〜知識と経験のストック活用に向けて〜

少子高齢化が急速に進展する中、総人口に占める60歳以上の高齢層のシェアは1980年には13%程度であったものが、2022年には35%超に上昇している。この間、長寿化も進み、死亡年齢最頻値は、男性は1980年の80歳から88歳、女性は84歳から93歳に上昇しており、いわゆる健康寿命も伸長している。

こうした中で、我が国の高齢層の労働参加率は、主要先進国と比べても抜きん出て高く、高齢者の就労を後押しする政策の効果もあって、過去10年の間に大きく上昇している。こうした高齢者の高い就業意欲は、女性の積極的な労働参加とあいまって、生産年齢人口が減少する中にあっても、我が国の就業者数を増加させ、我が国経済の活力の維持に寄与してきた。

また、労働市場における高齢者の参加の意義は、単に就業者数や労働時間数といった投入量にのみ帰するものではなく、それまでのキャリアの中で蓄積してきた経験や技能、知識といった無形のストックを活かし、継承し、社会に還元していくことでもある。高齢者の活躍が広がることにより、より若い年齢層の労働者が仕事以外の子育てやリ・スキリング等に時間を投じられるといったメリットにもつながる。

今後、長期的には、高齢者の中でも高齢化が進んでいくことにより、現状では相対的に労働参加率が低く、労働時間の短い年齢層の人口が増加し、労働供給への下押し圧力は徐々に増すことが見込まれる中で、社会全体として、高齢者の就労意欲を阻害せず、これを後押しする取組が不可欠である。本節では、これまでの高齢者の就労・雇用の広がりを振り返るとともに、労働の供給・需要の両面から、意欲のある高齢者の就労・雇用の一層の促進に向けた課題を整理する。

1:高齢者の雇用確保の取組と高齢者就業の動向

(高齢者の雇用確保のための措置は徐々に拡大してきた)

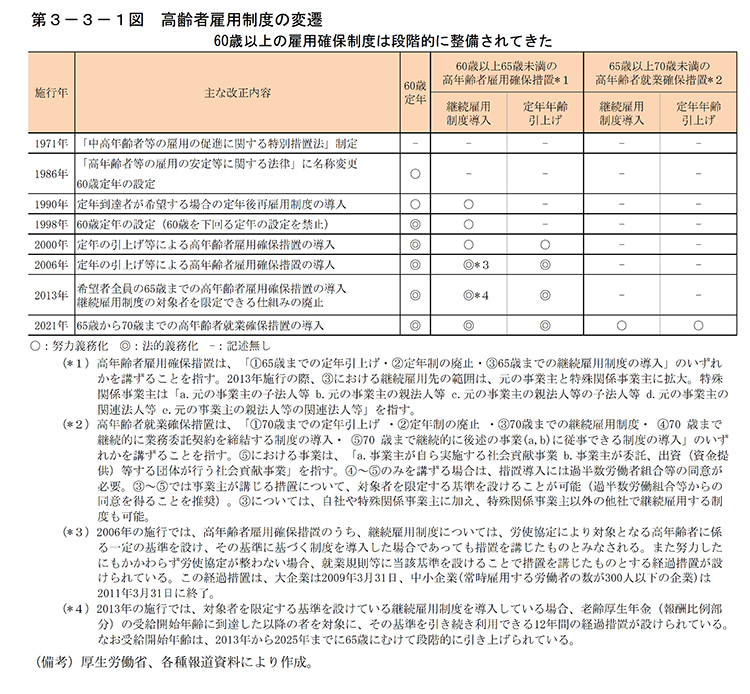

ここではまず、我が国において、高齢者雇用確保のための制度が歴史的にどのように整備されてきたのかを振り返る(第3−3−1図)。企業の定年制度については、1940年代後半に多くの企業が導入し、高度経済成長期までに55歳が定着していたとされる。

一方、1954年の厚生年金保険法改正によって年金支給開始年齢が段階的に引き上げられ、1974年には男性の支給開始年齢が60歳となる中で、1971年施行の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法により、定年延長を促進する旨の規定が設けられた。

こうした下で、企業においては、徐々に60歳への定年の引上げが行われていった。1986年には、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法を全面的に改正する形で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」という。)が制定され、60歳までの定年が初めて努力義務化された。1994年には同法が改正(1998年施行)され、60歳を下回る定年の設定が禁止され、60歳以上の定年の設定が完全義務化された。

一方、65歳までの継続雇用については、1990年の高年齢者雇用安定法の改正において、初めて努力義務規定が新設された。2000年の高年齢者雇用安定法の改正では、定年の引上げと定年後の継続雇用制度の導入又は改善等の雇用確保措置を講ずることが努力義務として加わった。この時点までは65歳までの継続雇用は依然努力義務であったが、2006年施行の同法改正により、定年そのものの廃止を含めた65歳までの高年齢者雇用確保措置が法的義務となった。もっとも、この段階では希望者全員を対象とすることについて、継続雇用制度の対象者を限定できる基準を設けることが認められていた。

この対象者を限定できる仕組みについては、2012年の高年齢者雇用安定法の改正(2013年施行)により廃止され、65歳までの継続雇用が完全義務化されることとなった。さらに、2020年には、少子高齢化が急速に進展し、人口が減少していく中で、経済社会の活力を維持するため、高年齢者雇用安定法の改正(2021年施行)が再度行われ、新たに70歳までの就業機会の確保が努力義務として導入されることとなった。

(65歳までの高齢者雇用はほとんどの企業で実施されるようになっている)

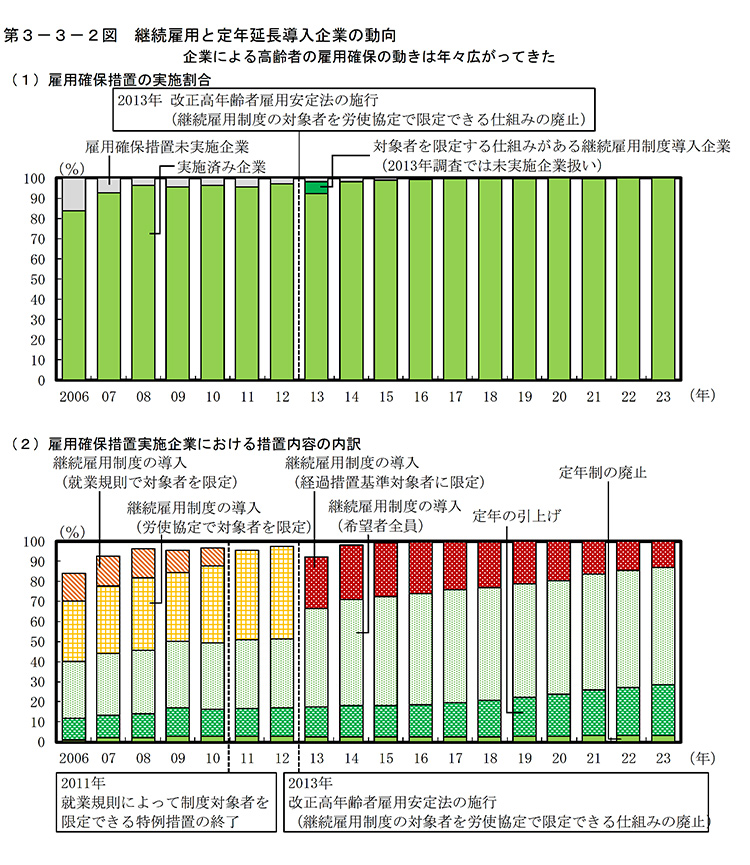

こうした高齢者雇用確保に係る制度の整備に対し、企業がどのような形で60歳以上の雇用を行うようになっていたか確認したい。2006年より、経過措置は設けられたものの、高齢者の雇用確保措置が法的義務になったこともあり、65歳までの雇用確保措置を講じる企業は、2008年までに95%を超えるまでに増加していった。さらに、2013年には完全義務化され、ほぼ全ての企業で65歳までの雇用確保措置が行われるようになった(第3−3−2図(1))。

雇用確保措置を実施する企業のうち、定年制の廃止、定年の引上げや、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入する企業は、10年前の2013年時点では、7割弱にとどまっていたが、直近の2023年では9割弱まで増加している。また、雇用確保措置を実施している企業のうち、定年制を廃止又は定年を65歳以上に設定している企業は、10年前の2013年には17%にとどまっていたが、直近2023年では29%まで増加している(第3−3−2図(2))。

60歳以上の雇用者について、人手不足感が強まる中で、正規雇用職員と同等の責務を担ってほしいというニーズの高まりを反映した動きとみられる。こうした企業における高齢者雇用確保の取組の詳細や、企業が高齢労働者に期待する資質、企業業績への影響については、内閣府が実施したアンケート調査に基づき、後段で議論する。

(高齢就業者数の拡大は60代から70代がけん引する形に変化)

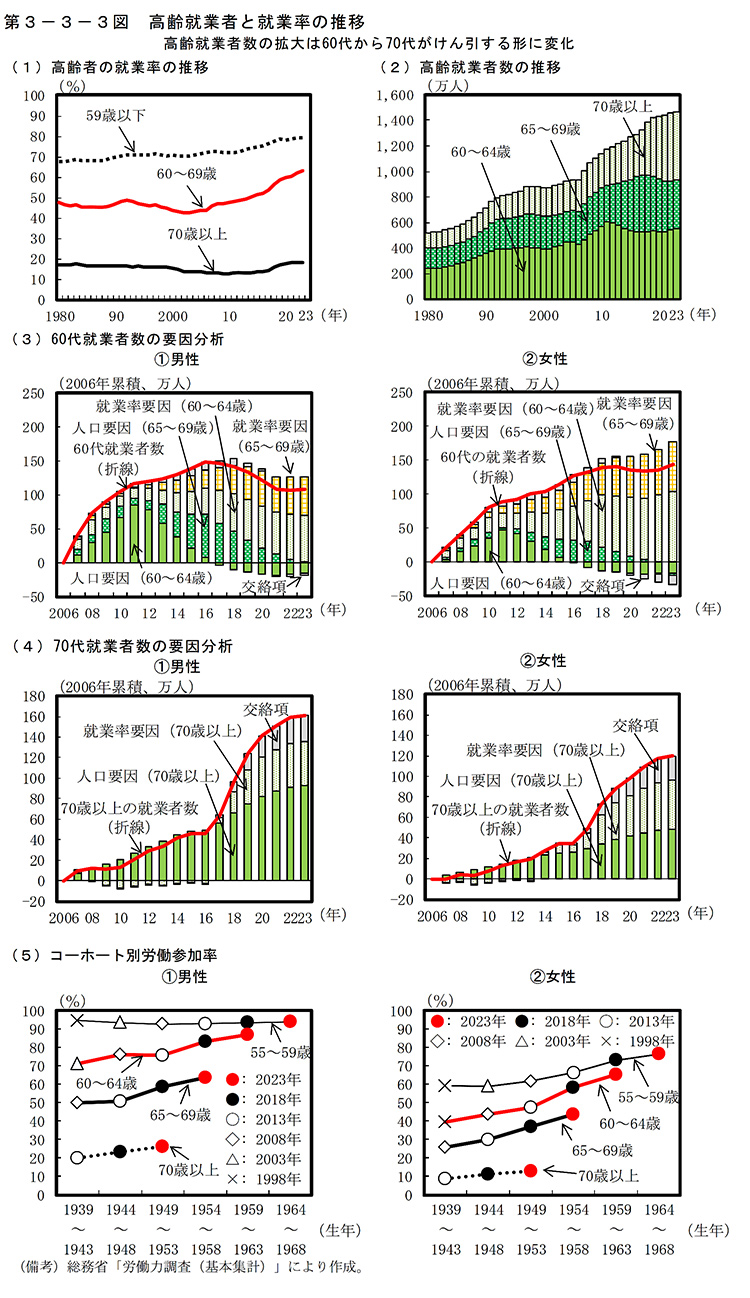

次に、高齢層を中心に過去40年超の就業率(人口に占める就業者の割合)の推移を確認する。上述のとおり、2013年に65歳までの雇用確保が義務化されたこともあり、60代の就業率は、それまでは長期的に横ばい傾向で推移していたが、2010年代半ば以降、上昇傾向に転じた(第3−3−3図(1))。

また、70以上の就業率については2000年代初めまで緩やかに低下してきた後、横ばいで推移し、2010年代後半からやや上昇に転じている。

一方、就業者数をみると、1947年〜1949年生まれのいわゆる「団塊の世代」が、2017年以降順次70代に移行する中で、60代の就業者数は、2018年をピークに頭打ちとなっている(第3−3−3図(2))。

男女別に、過去20年程度の就業者数の変化を就業率要因と人口要因に分けてみると、60代の男性では、就業率上昇による就業者数の押上げ寄与は続いているものの、人口減少要因による下押し効果が上回り、就業者数の水準は切り下がっている(第3−3−3図(3))。

一方、女性については、人口変動の減少要因を就業率向上の効果が相殺し、60代の就業者数は横ばいから緩やかな増加傾向で推移している。これに対し、70歳以上については、上述の団塊の世代に係る人口変動要因に加え、近年における就業率の緩やかな上昇があいまって、男女ともに、2017年以降、就業者数の増加ペースは高まってきた

また、生まれ年(コーホート)別に、60歳以上の各年齢階級の男女別の労働参加率をみると、特に60歳〜64歳を中心に60代については、2013年〜2018年にかけての労働参加率の上昇ペースが高まっていた。例えば、男性の場合、同じ60代前半でも、1949年〜1953年生まれ以前の世代が60〜64歳だった際(2013年)以前の労働参加率よりも、1954年〜1958年生まれ以降の世代が60〜64歳だった際(2018年)以降の労働参加率の方が不連続に高まっている。同様のことは女性60代前半についても当てはまり、2013年の65歳までの雇用確保の義務化が、これら年齢層の就業率の上昇に大きく影響していることが確認される(第3−3−3図(5))。

人手不足が深刻化しているなか、高齢期における賃金の変化を少なくすることで、企業が高齢者の引き留めを図っていると思われます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 内閣府 ]

- https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/index_pdf.html