【労務】

「非正規雇用」の現状と課題

厚生労働省は、非正規雇用労働者の雇用の安定や待遇の改善を図り、「頑張る人が報われる社会」の実現を目指します。ここでは、現状における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇の違いや、今後の課題についてご紹介します。

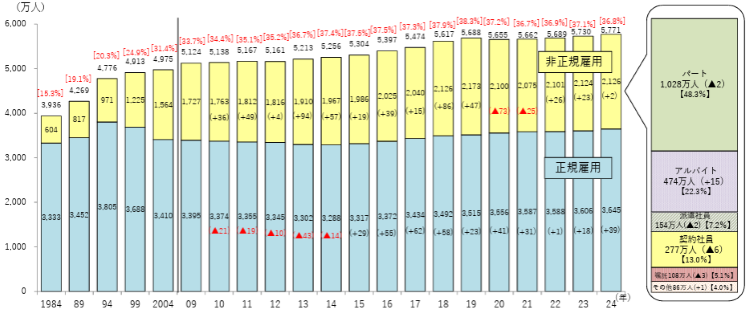

【正規雇用労働者と非正規雇用労働者の推移】

・正規雇用労働者は、2015年に8年ぶりにプラスに転じ、10年連続で増加しています。

・非正規雇用労働者は、2010年以降増加が続き、2020年、2021年は減少しましたが、2022年以降は増加しています。

(資料出所)1999年までは総務省「労働力調査(特別調査)」(2月調査)長期時系列表9、2004年以降は総務省「労働力調査(詳細集

計)」(年平均)長期時系列表10

(注1)2009年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値(割合は除く)。

(注2)2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値(割合は除

く)。

(注3)2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準)への切替による遡及集計した数値

(割合は除く)。

(注4)2011年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値(2015年国勢調査基準)。

(注5)雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。

(注6)正規雇用労働者:勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。

(注7)非正規雇用労働者:勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」

である者。

(注8)割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。

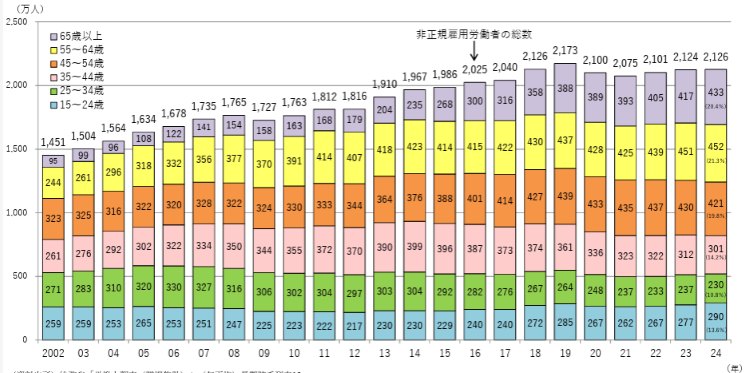

【非正規雇用労働者の推移(年齢階級別)】

・近年、非正規雇用労働者に占める65歳以上の割合が高まっています。

(資料出所)総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)長期時系列表10

(注1)2005年から2009年までの数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。

(注2)2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。

(注3)2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準)への切替による遡及集計した数値。

(注4)2011年の数値は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値(2015年国勢調査基準)。

(注5)2002年から2012年までは、非正規雇用労働者の内訳は 「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約・嘱託」「その他」。2013年

以降は、非正規雇用労働者の内訳は「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約」「嘱託」「その他」。

(注6)括弧内は、非正規雇用労働者に占める各雇用形態別の割合。

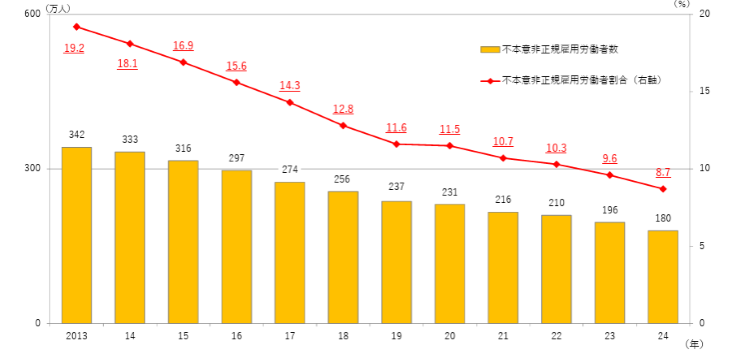

【不本意非正規雇用の状況】

・正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者(不本意非正規雇用)の割合は、非正規雇用労働者全体の8.7%(2024年平

均)となっています。

(資料出所)総務省「労働力調査(詳細集計)」Ⅱ-16表

(注1)2013年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値(割合は除

く)。

(注2)2016年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準)への切替による遡及集計した数値

(割合は除く)。

(注3)非正規雇用労働者:勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」

である者。

(注4)不本意非正規雇用労働者:現職の雇用形態(非正規雇用)についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答

した者。割合は、当該質問の回答者総数を分母として算出している。

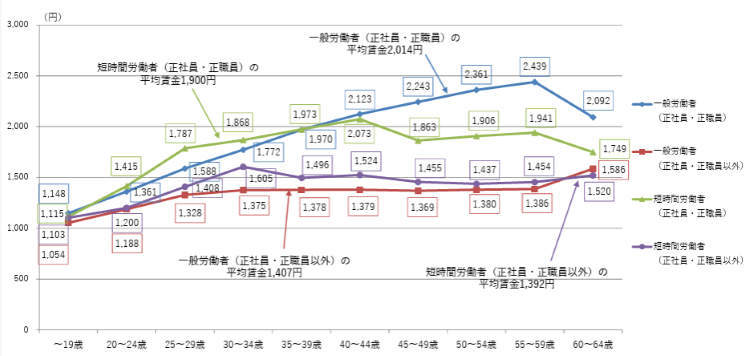

【賃金カーブ(時給ベース)】

・非正規雇用労働者は、正規雇用労働者に比べ、賃金が低いという課題があります。

(資料出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」雇用形態別第1表(一般労働者、短時間労働者)より雇用環境・均等局作成

(注1)賃金は、2023年6月分の所定内給与額。

(注2)一般労働者:常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者。一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で

除した値。

(注3)短時間労働者:同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日

数が少ない労働者。

(注4)正社員・正職員:事業所で正社員・正職員とする者。正社員・正職員以外:事業所で正社員・正職員以外の者。

(注5)一部の労働者(特に短時間労働者)の賃金については、所定内実労働時間数の長短により影響を大きく受ける場合があることに

留意が必要。

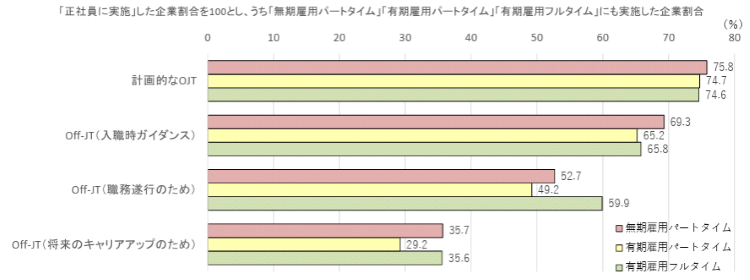

【教育訓練の実施状況】

・いずれの就業形態においても「計画的な教育訓練(OJT)」、「入職時のガイダンス(Off-JT)」は正社員と比べて7割程度の実施となってい

ますが、「将来のためのキャリアアップのための教育訓練(Off-JT)」は4割を下回っています。

(資料出所)厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」(2021年)(事業所調査)表4

(注1)無期雇用パートタイム:常用労働者のうち、企業(事業所)に直接雇用されている労働者で、期間を定めずに雇用されており、

かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者

をいう。

(注2)有期雇用パートタイム:常用労働者のうち、企業(事業所)に直接雇用されている労働者で、1年契約、6か月契約など期間を

定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている

通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者をいう。

(注3)有期雇用フルタイム :常用労働者のうち、企業(事業所)に直接雇用されている労働者で、1年契約、6か月契約など期間を

定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている

通常の労働者(正社員)と同じ労働者をいう。

(注4)計画的なOJT :日常の業務に就きながら行われる教育訓練をいい、教育訓練に関する計画を作成するなどして教育担当

者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、 段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。

(注5)OFF-JT :業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練(研修)をいう。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/001234734.pdf