【労務】

職務給の導入に向けたリーフレット及び手引きを公表しました

職務給は「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」として、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並び、三位一体の労働市場改革の柱の1つとされています。職務の内容や重要性などを基に給与水準が決められますが、その形態や位置づけは企業によって様々です。ここでは、職務給を導入した企業や社員の声、導入するにあたっての取組み・工夫、課題等のより詳細な内容をご紹介します。

・職務給の導入に向けた手引き

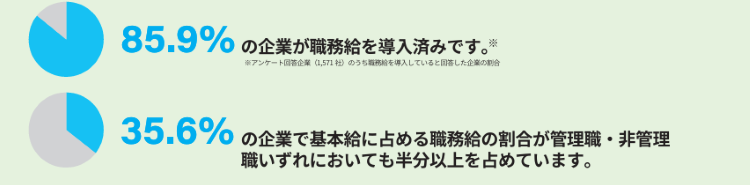

近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性の見直しなどを背景として、職務給に対する注目が高まっています。本手引きでは、職務給を「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」ととらえています。職務給というと、これまで企業が採用してこなかった特別な賃金体系と思われがちですが、今回行った調査では、すでに多くの企業が多様な形態の職務給を導入していることが分かりました。企業が職務給の導入を考えるにあたっては、導入の具体的な手順や職務給の制度の詳細を知るだけではなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要があります。

そこで、本手引きでは

1:職務給を導入している企業の特徴

2:企業・社員が感じている職務給のメリット

3:企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫

4:職務給の課題

を紹介します。

これから職務給の導入を検討されている、または導入後の運用に悩んでいる企業の皆様にとって、本手引きの内容がその一助となれば幸いです。

職務給には、例えば以下のメリットがあります

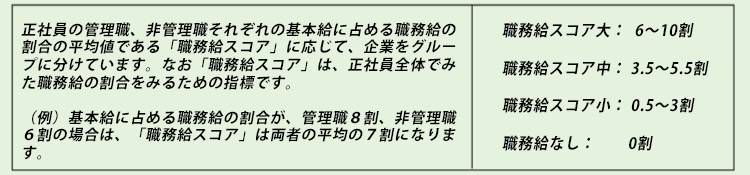

※本手引きでは、職務給が基本給に占める割合によって、企業を複数のグループに分類しています。

1:職務給を導入している企業の特徴

多くの企業が職務給を既に導入しています

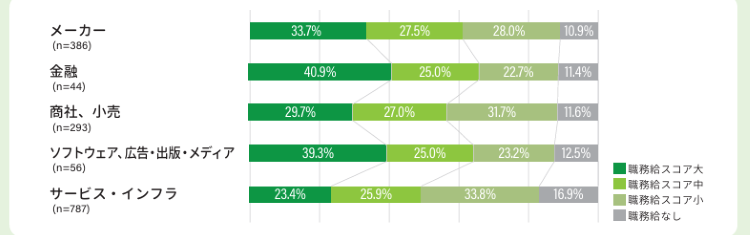

業種別にみた職務給の導入状況

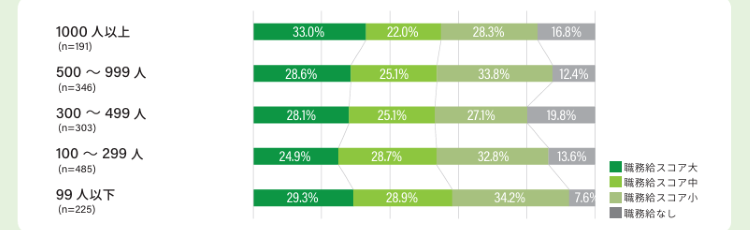

企業規模(正社員数)別にみた職務給の導入状況

2:企業・社員が感じている職務給のメリット

企業は、役割・職務が明確になる等をメリットとして感じています。

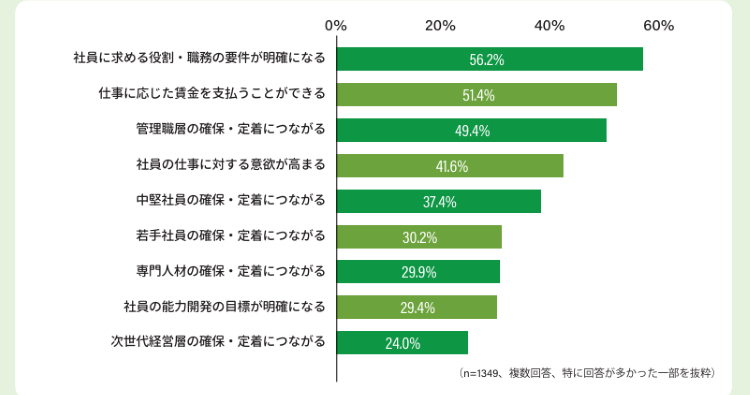

職務給を導入している企業では、「社員に求める役割・職務の要件が明確になる」ことをメリットに挙げる企業が最も多く、「仕事に応じた賃金を支払うことができる」、「管理職層の確保・定着につながる」等をメリットに挙げる企業も多くあります。

企業が職務給に対して感じているメリット

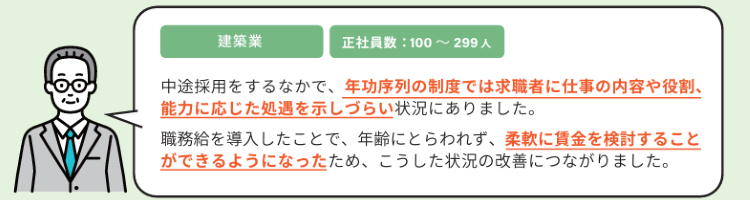

職務給を導入している企業の声

社員も職務給にメリットを感じています

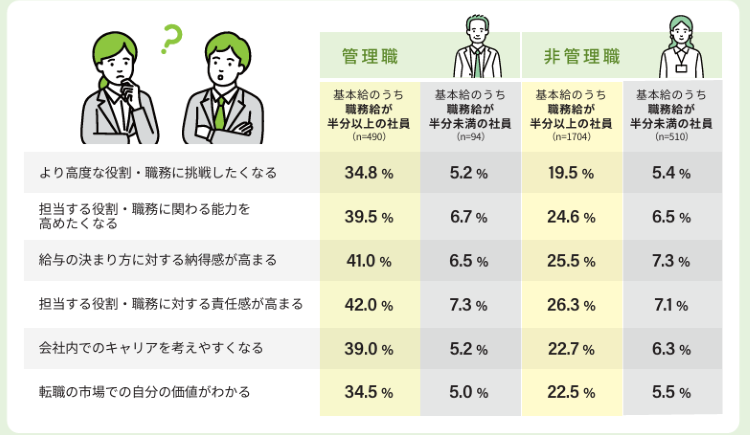

管理職と非管理職にかかわらず、基本給に占める職務給の割合が高い社員ほど、モチベーション、能力開発、キャリア形成等に対する職務給の影響をポジティブに評価しています。

社員が職務給によって影響があると思うこと

職務給を導入している企業の声

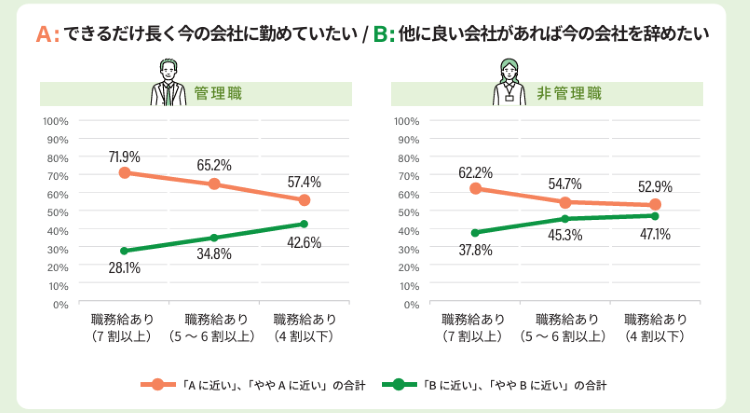

管理職、非管理職に関わらず、基本給に占める職務給の割合が高い社員ほど、「できるだけ長く今の会社に勤めていたい」と考える割合が高くなっています。

社員の転職希望

職務給を導入している企業の声

3:企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫

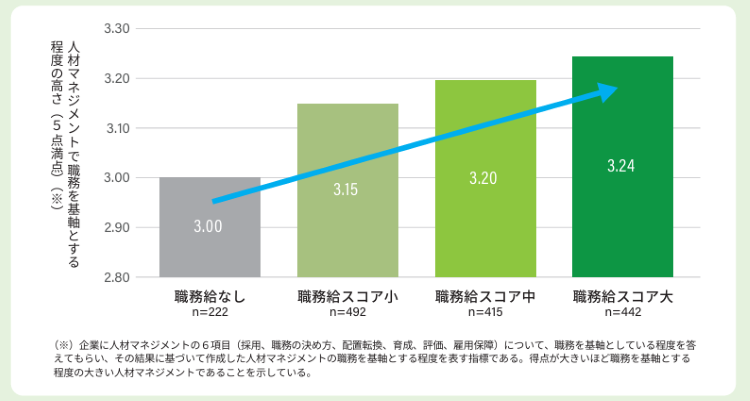

職務給は職務に基づいた人材マネジメントと関係しています

職務給の割合が大きい(職務給スコアが大きい)企業ほど、人材マネジメント(採用、職務の決め方、配置転換、育成、評価、雇用保障)についても職務を基軸とする程度が高い傾向にあります。

職務給を導入する際には、人材マネジメントの職務基軸の程度との関連も考慮することが役立ちます。

職務給の形態と賞与の決め方には関係があります

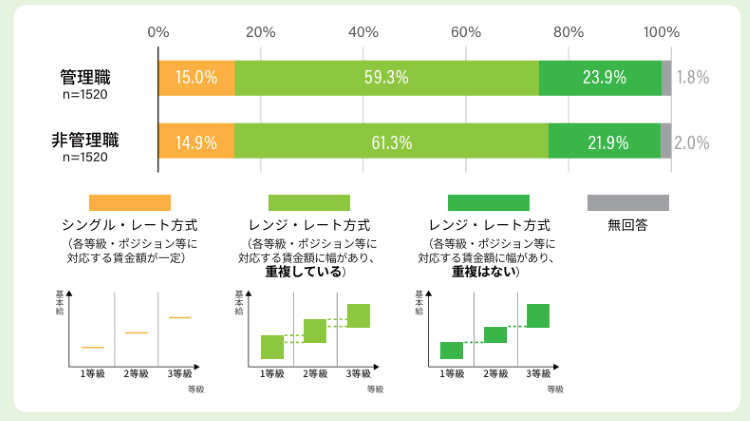

職務給を導入している企業では、等級に対応して基本給に幅を持たせるレンジ・レート方式、それも等級に対する基本給が等級間で重複するレンジ・レート方式が一般的です。

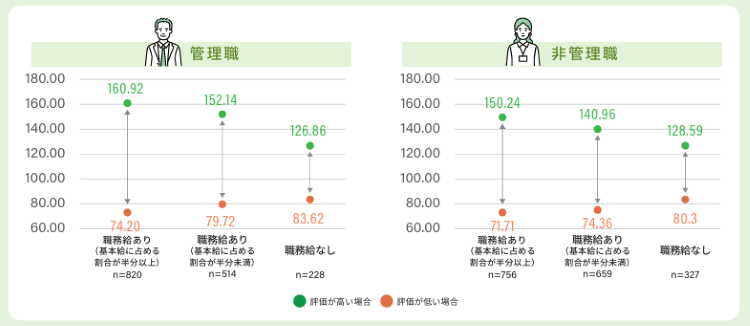

基本給に職務給を導入している企業ほど、賞与は評価による差を大きく設定しています

職務給の割合が大きい企業ほど、役割・職務を要素別に評価する職務評価を行っています

職務評価の代表的な方法には次の2つがあります

・要素別の評価役割・職務の要素ごとに高い/ 低いを評価し、その評価点の合計をもって、役割・職務の重要度を決める)

・総合的な評価(役割・職務を要素別ではなく総合的に評価して、重要度を決める)

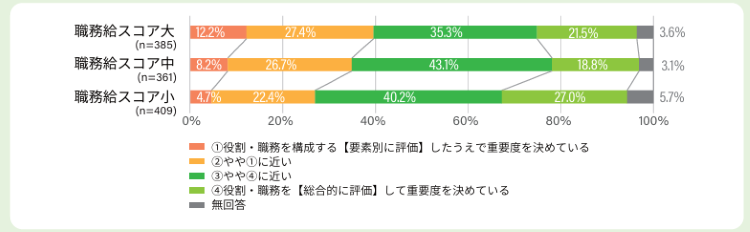

職務給を決めるには、役割・職務の重要度を測るために職務評価を行う必要があります。職務給の割合が大きい(職務給スコアが大きい)企業ほど、 【要素別の評価】、またはそれに近い方法で職務評価を行っている企業が多くなります。

「役割・職務の重要度」をどのように評価したか

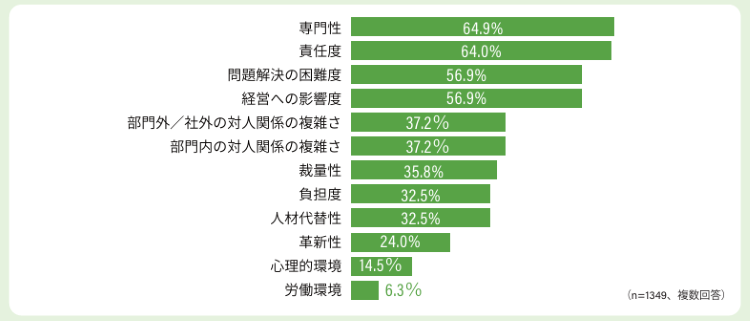

企業が職務評価を行う際に役割・職務のどの要素を重視するのかをみると、「専門性」、「責任度」、「問題解決の困難度」、「経営への影響度」、「対人関係の複雑さ」の順に、重視している企業が多くなります。

4:職務給の課題

職務給を導入した後の運用に課題を感じている企業もあります

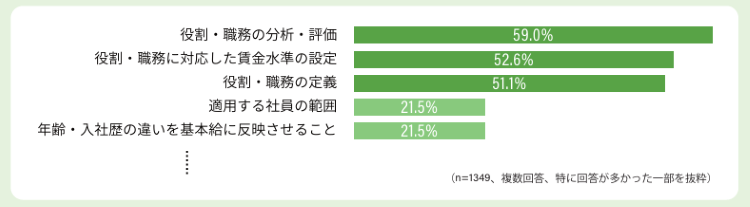

「役割・職務の分析・評価」、「役割・職務に対応した賃金水準の設定」、「役割・職務の定義」が、企業が職務給を導入して運用するうえでの主要な課題です。

職務給に感じている課題

職務給を導入している企業の声

職務給に向けた留意点

職務給は、等級制度や評価制度はもちろんのこと、採用や配置転換、育成等の広範な人事制度と関連しています。他の人事制度との一体的な運用が可能であるかを事前に検討しておくことは、職務給の円滑な活用に役立ちます。

職務給の導入にあたっては、社員にどのような影響が及ぶかなど、労使間でよく話し合うことが重要です。

また、労働条件の変更を行う場合には、関係法令を踏まえる必要があります。

・ 労働条件の変更には、原則として社員と企業側の合意が必要です(労働契約法第8条)

・ 社員の合意なしに一方的に就業規則を変更して、労働条件を不利益に変更することはできません。

ただし、社員に変更後の就業規則を周知し、かつ、その変更が合理的なものであれば、就業規則の変更によって労働条件を変更することができます(労働契約法第9条、第10条)。

関連リンク

・職務分析の進め方について

参考:職務分析実施マニュアル

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/doclist.html

・社員への説明、話し合い、就業規則の改正について

参考:配偶者手当の見直しを行う場合の留意点

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

・「ジョブ型」人材マネジメントの事例を知りたい方はこちら

参考:ジョブ型人事指針

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html