【労務】

労災保険の適用範囲と特別加入について

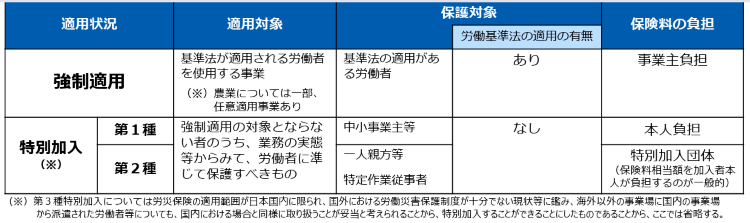

近年の、就労形態の変化、多様化を受けて、労災保険制度の対象者を労基法上の労働者に限定する必要性を再検討し、働く人がその働き方にかかわらず労災保険に強制加入して補償を受けられるようにするべきという議論が活発化しています。ここでは、労災保険の特別加入制度(通常の労働者ではない方々が特別に労災保険に加入できる制度)についての議論の論点をご紹介します。

◎労災保険法の適用範囲(強制適用)について

【論点】労災保険法等の適用対象(強制適用)の範囲をどう考えるか

労働基準法が適用される労働者以外の就業者で、強制適用とすべき者はいるか。また、その保険料の負担は誰が負うべきか。

労災保険法は、労働基準法の適用対象たる労働者を保護の対象とし、当該労働者を使用する事業を適用事業(強制適用の対象)としています。

「明文の規定はないが、・・・本法の業務災害に関する保険給付は労基法に規定する災害補償の事由が生じた場合にこれを行う旨定めていること、また本法が労基法と時を同じくして同法に規定する災害補償の裏付けをする制度として発足した経緯等から、労基法に規定する「労働者」と同一のものをいうと解される」

(厚生労働省労働基準局労災管理課編「八訂新版労働者災害補償保険法労働法コンメンタール5-」P87)

強制適用の対象となる事業に従事しない者については、特別加入制度を設けています。

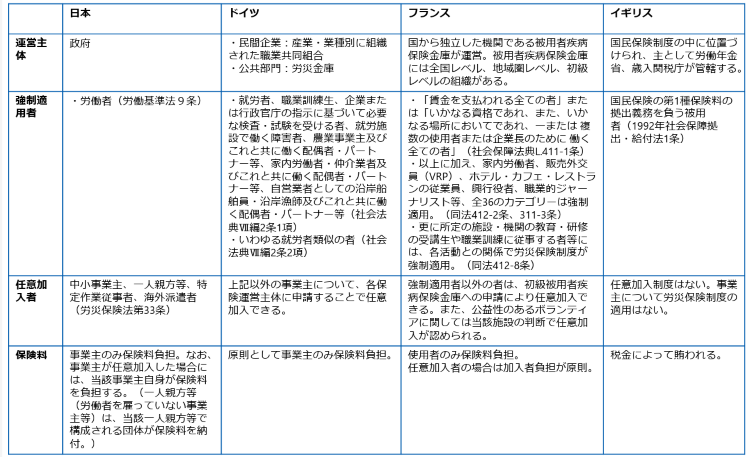

参考:諸外国の労災保健制度

◎特別加入について

【論点】一人親方等の労災補償を適切に運用していくため、特別加入団体にどのような役割を担わせるべきか。

・特別加入制度について

趣旨:特別加入制度は以下のような趣旨で創設され、第1種(中小事業主等)、第2種(一人親方その他の自営業者・特定作業従事者)及び第3種(海外派遣労働者)の3類型があります。

「業務災害」を保険事故とする労災保険においては、業務の実態、災害の発生状況などからみて労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対しては、業務災害という概念をいわば準用して、労災保険の保険技術的なしくみを供与し、保護を及ぼすことも、制度本来の建前を損なわない限度において可能であり、またその可能性を活用して中小企業の加入促進に役立てることもできるわけで、この趣旨から今次法改正により、労働者以外の一定の者にも保険加入の途をひらく特別加入の制度が新設された。

(労働省労災補償部編「新労災保険法」昭和41年10月p.454)

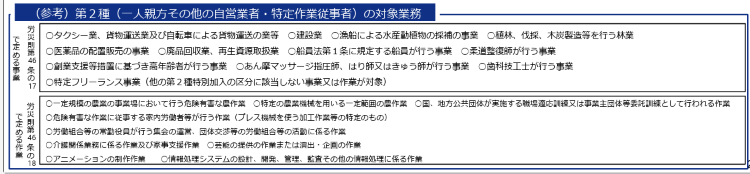

このうち第2種特別加入については、労働政策審議会建議(令和元年12月23日第83回労災保険部会)において、「昭和40 年当時にはなかった新たな仕事(例えばIT関係など)が創設され・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある」とされたこと等を踏まえ、特別加入制度の対象を拡大してきました。

・近年の特別加入対象となった事業又は作業

令和3年4月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加

・芸能従事者及びアニメーション制作従事者

・柔道整復師及び創業支援措置に基づく事業を行う高年齢者

令和3年9月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加

・自転車配達員

・情報処理に係る作業

令和4年4月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加

・歯科技工士

令和6年11月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加

・特定フリーランス事業(※)

(※)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する特定受託事業者が同条第5項に規定する業務委託事業者

から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受

託事業と同種の事業であって、他に特別加入可能な事業または作業を除くもの。(令和6年4月26日付基発0426第2号「労働者災害

補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」)

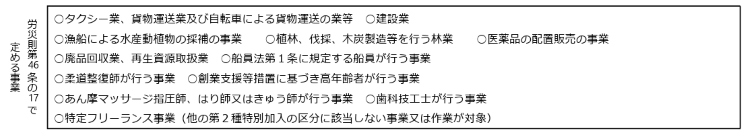

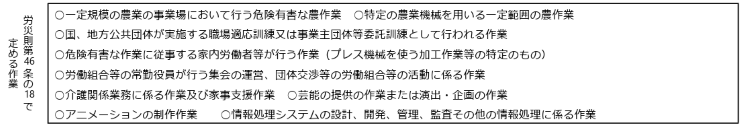

対象者

①第1種:中小事業主

②第2種:

次の事業に従事する者(一人親方その他の自営業者)

③第3種:海外派遣者

・現状

〇第2種特別加入については、一人親方等又は特定作業従事者の団体(以下「特別加入団体」という)を事業主としてみなして労災保

険を適用している。

〇特別加入団体については、労災則第46条の23第2項に基づき、業務災害防止に関して講ずべき措置を定める等の義務がある。これ

は、一般の労働者であれば、労働安全衛生法等に基づき、事業主が業務災害防止の措置を講ずるものとされているが、一人親方等又

は特定作業従事者は、一部の法令を除き業務災害防止の措置を義務付ける法令が存しないことから、一般の労働者との均衡を考慮し

て定められたものである。

〇労災保険法第35条第1項の承認にあたっては、特別加入団体は下記5点の要件を満たす必要がある。(昭和40年11月1日付け基発第

1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」)

①一人親方等又は特定作業従事者の相当数が構成員とする単一団体であること。

②その団体が法人であるかどうかは問わないが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。

③その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。

④その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。

⑤その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、通達の別表に定める区域に相当する区域(※)を超えないものであ

ること。

(※例:東京都が主たる事務所の所在地である場合は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県)

・最近の見直し

⑤の要件(地域要件)については、令和3年4月より、近隣の都道府県の区域を超えるブロックにおいて、災害防止等に関する研修会等を実施する場合には、当該ブロックにおいて事務処理を認めることとし、事務処理区域の柔軟化を行いました。

(令和3年3月9日付け基発0309第1号「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」)

また、特定フリーランス事業に係る特別加入団体については、上記の要件に加え、下記4点も要件としています。

・特別加入団体になろうとする者(その母体となる団体を含む)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の

実績を有していること。

・全国を単位として特別加入事業を実施すること。その際には、都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設けること。

・加入者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。

・加入者に、適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54195.html