亂宱塩亃

拞彫婇嬈摍宱塩嫮壔朄劅宱塩椡岦忋寁夋嶔掕偺庤堷偒偵偮偄偰

乵拞彫婇嬈挕乶傛傝乽偍抦傜偣乿偱偡

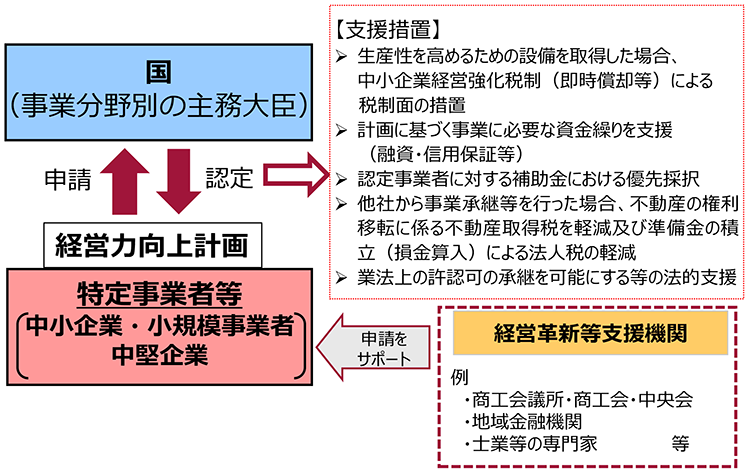

乽宱塩椡岦忋寁夋乿偼丄恖嵽堢惉丄僐僗僩娗棟摍偺儅僱僕儊儞僩偺岦忋傗愝旛搳帒側偳丄帺幮偺宱塩椡傪岦忋偡傞偨傔偵幚巤偡傞寁夋偱丄擣掕偝傟偨帠嬈幰偼丄惻惂傗嬥梈偺巟墖摍傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

傑偨丄寁夋怽惪偵偍偄偰偼丄宱塩妚怴摍巟墖婡娭偺僒億乕僩傪庴偗傞偙偲偑壜擻偱偡丅

侾丏宱塩椡岦忋寁夋偺奣梫

乮侾乯惂搙偺奣梫

乮俀乯惂搙棙梡偺億僀儞僩

亂億僀儞僩侾亃怽惪彂條幃偼3枃掱搙

嘆婇嬈偺奣梫丄嘇尰忬擣幆丄嘊宱塩椡岦忋偺栚昗媦傃宱塩椡岦忋偵傛傞宱塩偺岦忋偺掱搙傪帵偡巜昗丄嘋宱塩椡岦忋偺撪梕丄嘍帠嬈彸宲摍偺帪婜媦傃撪梕乮帠嬈彸宲摍傪峴偆応崌偵尷傝傑偡丅乯側偳娙扨側寁夋摍傪嶔掕偡傞偙偲偵傛傝丄擣掕傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

亂億僀儞僩俀亃寁夋嶔掕傪僒億乕僩

擣掕宱塩妚怴摍巟墖婡娭乮彜岺夛媍強丒彜岺夛丒拞墰夛傗巑嬈丄抧堟嬥梈婡娭摍乯偵寁夋嶔掕偺巟墖傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅傑偨丄儘乕僇儖儀儞僠儅乕僋側偳偺宱塩恌抐僣乕儖偵傛傝丄寁夋嶔掕偑偱偒傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅

亂億僀儞僩俁亃寁夋幚峴偺偨傔偺3庬椶偺巟墖慬抲傪偛梡堄

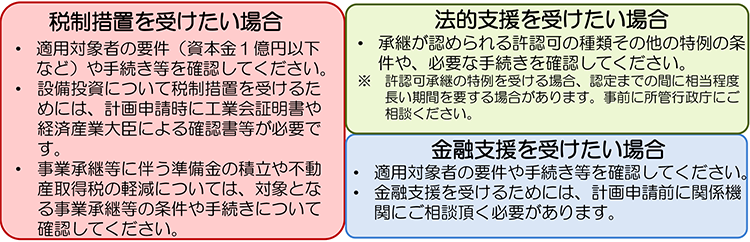

仜惻惂慬抲丒丒丒擣掕寁夋偵婎偯偒庢摼偟偨堦掕偺愝旛傗晄摦嶻偵偮偄偰丄朄恖惻傗晄摦嶻庢摼惻偺摿椺慬抲傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

仜嬥梈巟墖丒丒丒惌嶔嬥梈婡娭偺梈帒丄柉娫嬥梈婡娭偺梈帒偵懳偡傞怣梡曐徹丄嵚柋曐徹摍偺帒嬥挷払偵娭偡傞巟墖傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

仜朄揑巟墖丒丒丒嬈朄忋偺嫋擣壜偺彸宲偺摿椺丄慻崌偺敪婲恖悢偵娭偡傞摿椺丄帠嬈忳搉偺嵺偺柶愑揑嵚柋堷庴偵娭偡傞摿椺慬抲傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

乮俁乯惂搙妶梡偺棳傟

侾丏惂搙偺棙梡傪専摙乛帠慜妋擣丒弨旛

仺奺巟墖慬抲偺梫審傗揔梡庤懕偒偵偮偄偰偼丄暿嶜乽巟墖慬抲妶梡偺庤堷偒乿傪偛妋擣偔偩偝偄丅

俀丏宱塩椡岦忋寁夋偺嶔掕

嘆乽擔杮昗弨嶻嬈暘椶乿偱丄奩摉偡傞帠嬈暘栰傪妋擣

https://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10

仸寁夋彂偵婰嵹偡傞昁梫偑偁傝傑偡偺偱丄忋婰僒僀僩偱帺幮偺帠嬈暘栰傪専嶕偟偰偛妋擣偔偩偝偄丅

嘇 帠嬈暘栰偵懳墳偡傞帠嬈暘栰暿巜恓傪妋擣

丒乽帠嬈暘栰暿巜恓乿偑嶔掕偝傟偰偄傞帠嬈暘栰乮嬈庬乯偵偮偄偰偼丄摉奩巜恓傪摜傑偊偰嶔掕偄偨偩偔昁梫偑偁傝傑偡乮嶔掕偝傟偰偄側偄帠嬈暘栰偼乽婎杮曽恓乿乯丅

丒乽帠嬈暘栰暿巜恓乿乽婎杮曽恓乿偼埲壓偺URL偐傜僟僂儞儘乕僪偱偒傑偡丅

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html

嘊 帠嬈暘栰暿巜恓乮傑偨偼婎杮曽恓乯傪摜傑偊偰宱塩椡岦忋寁夋偺嶔掕乮婰嵹曽朄偼俹丏4乣乯

俁丏宱塩椡岦忋寁夋偺怽惪丒擣掕

嘆 奺帠嬈暘栰偺庡柋戝恇偵寁夋怽惪彂乮昁梫彂椶傪揧晅乯傪採弌乮採弌愭偼俹丏侾係晄摦嶻庢摼惻偺寉尭慬抲傪庴偗傞応崌偼搒摴晎導宱桼偱偺採弌丅乯

嘇 擣掕傪庴偗偨応崌丄庡柋戝恇偐傜寁夋擣掕彂偲寁夋怽惪彂偺幨偟偑岎晅偝傟傑偡丅

乮怽惪偐傜擣掕傑偱栺30擔乮強娗偡傞徣挕偑扨堦偱偁傞応崌丅乯偐偐傝傑偡乮暋悢徣挕偵傑偨偑傞応崌偼栺45擔丅宱塩椡岦忋寁夋怽惪僾儔僢僩僼僅乕儉偵傛傞揹巕怽惪偐偮宱嵪嶻嬈晹嬊埗偰偺傒偺怽惪偵偮偄偰偼栺14擔亂媥擔摍彍偔亃丅乯丅傑偨丄晄摦嶻庢摼惻偺寉尭慬抲枖偼嫋擣壜彸宲偺摿椺傪棙梡偝傟傞応崌偼丄忋婰偺擔悢偵壛偊偰丄娭學峴惌婡娭偵偍偗傞昡壙丒敾抐偵擔悢偑昁梫偲側傝傑偡丅乯

係丏宱塩椡岦忋寁夋偺奐巒丄庢慻偺幚峴

惻惂慬抲丒嬥梈巟墖丒朄揑巟墖傪庴偗丄宱塩椡岦忋偺偨傔偺庢慻傪幚峴

乮係乯摿掕帠嬈幰摍偺斖埻

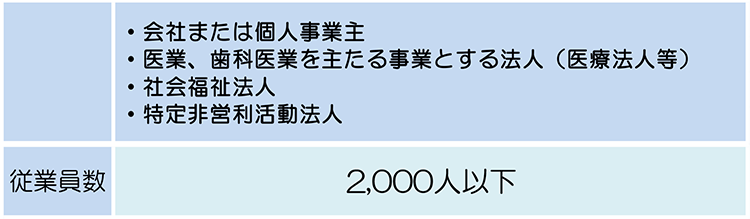

仜擣掕傪庴偗傜傟傞乽摿掕帠嬈幰摍乿偺婯柾乮拞彫婇嬈摍宱塩嫮壔朄戞2忦戞6崁乯

乮拲乯惻惂慬抲丒嬥梈巟墖偵傛偭偰懳徾偲側傞婯柾梫審偑堎側傝傑偡偺偱丄巟墖慬抲傪専摙偝傟傞応崌偼丄暿嶜乽巟墖慬抲妶梡偺庤堷偒乿傪昁偢偛妋擣壓偝偄丅

傑偨丄婇嬈慻崌傗嫤嬈慻崌丄帠嬈嫤摨慻崌摍偵偮偄偰傕宱塩椡岦忋寁夋偺擣掕傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡乮埲壓嶲徠乯丅

乽摿掕帠嬈幰摍乿偵奩摉偡傞朄恖宍懺摍偵偮偄偰

嘆 屄恖帠嬈庡

嘇 夛幮乮夛幮朄忋偺夛幮乮桳尷夛幮傪娷傓丅乯媦傃巑嬈朄恖乯

嘊 婇嬈慻崌丄嫤嬈慻崌丄帠嬈嫤摨慻崌丄帠嬈嫤摨彫慻崌丄嫤摨慻崌楢崌夛丄悈嶻壛岺嬈嫤摨慻崌丄悈嶻壛岺嬈嫤摨慻崌楢崌夛丄彜岺慻崌乮乽岺嬈慻崌乿乽彜嬈慻崌乿傪娷傓丅乯丄彜岺慻崌楢崌夛乮乽岺嬈慻崌楢崌夛乿乽彜嬈慻崌楢崌夛乿傪娷傓丅乯丄彜揦奨怳嫽慻崌丄彜揦奨怳嫽慻崌楢崌夛

嘋 惗妶塹惗摨嬈慻崌丄惗妶塹惗摨嬈彫慻崌丄惗妶塹惗摨嬈慻崌楢崌夛丄庰憿慻崌丄庰憿慻崌楢崌夛丄庰憿慻崌拞墰夛丄庰斕慻崌丄庰斕慻崌楢崌夛丄庰斕慻崌拞墰夛丄撪峲奀塣慻崌丄撪峲奀塣慻崌楢崌夛丄媄弍尋媶慻崌

嘍 堦斒幮抍朄恖

嘐 堛嬈傪庡偨傞帠嬈偲偡傞朄恖

嘑 帟壢堛嬈傪庡偨傞帠嬈偲偡傞朄恖

嘒 幮夛暉巸朄恖

嘓 摿掕旕塩棙妶摦朄恖

仸嘆丄嘇丄嘐乣嘓偵偮偄偰偼丄忢帪巊梡偡傞廬嬈堳悢偑2,000恖埲壓偱偁傞昁梫偑偁傝傑偡丅 嘋丄嘍偵偮偄偰偼丄峔惉堳偺堦掕妱崌偑摿掕帠嬈幰偱偁傞偙偲偑昁梫偱偡丅

仸嘆屄恖帠嬈庡偺応崌偼奐嬈撏偑採弌偝傟偰偄傞偙偲丄朄恖乮嘇乣嘓乯偺応崌偼朄恖愝棫搊婰偑偝傟偰偄傞偙偲偑昁梫偱偡丅

徻偟偔偼壓婰嶲徠愭傪偛棗偔偩偝偄