亂楯柋亃

乽椷榓俈擭斉岤惗楯摥敀彂乿傪岞昞偟傑偟偨 乣師悽戙偺庡栶偲側傞庒幰偺奆偝傫傊劅曄壔偡傞幮夛偵偍偗傞幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偺栶妱傪抦傞劅

乵岤惗楯摥徣乶傛傝乽岞昞乿偝傟偨忣曬偱偡

岤惗楯摥徣偼丄妕媍偱乽椷榓俈擭斉岤惗楯摥敀彂乿乮椷榓俇擭搙岤惗楯摥峴惌擭師曬崘乯傪曬崘偟丄岞昞偟傑偟偨丅

乽岤惗楯摥敀彂乿偼丄岤惗楯摥峴惌偺尰忬傗崱屻偺尒捠偟側偳偵偮偄偰丄峀偔崙柉偵揱偊傞偙偲傪栚揑偵偲傝傑偲傔偰偍傝丄椷榓俈擭斉偼丄暯惉13(2001)擭偺乽岤惗楯摥敀彂乿敪姧偐傜悢偊偰24嶜栚偲側傝傑偡丅

椷榓俈擭斉岤惗楯摥敀彂偼丄崱擭偺僥乕儅偵偮偄偰孈傝壓偘傞戞侾晹偲丄岤惗楯摥峴惌偺巤嶔傪傑偲傔偨戞俀晹偺俀晹峔惉偲側偭偰偄傑偡丅偦偺擭偛偲偺僥乕儅傪愝掕偟偰偄傞戞侾晹偱偼乽師悽戙偺庡栶偲側傞庒幰偺奆偝傫傊亅曄壔偡傞幮夛偵偍偗傞幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偺栶妱傪抦傞亅乿偲戣偟偰丄幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偺栶妱偲曽岦惈丄庒幰偺堄幆丄巤嶔傪抦傞堄媊丄幮夛曐忈嫵堢傗楯摥朄嫵堢偺庢傝慻傒傪徯夘偟偰偄傑偡丅

戞侾復丂幮夛曐忈偲楯摥巤嶔偺栶妱偲偙傟偐傜

仠丂幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偺栶妱偵偮偄偰奣娤

仠丂恖岥尭彮丒挻崅楊幮夛傪寎偊傞擔杮偱崱屻媮傔傜傟傞偺偑乽慡悽戙宆幮夛曐忈乿丅乽慡悽戙宆幮夛曐忈峔抸夛媍乿偺曬崘彂偺曽岦惈偵増偭偰丄尰忬偺壽戣傪僨乕僞傪尦偵惍棟偟丄朷傑偟偄幮夛偵岦偗偨崱屻偺曽岦惈傪採帵

仸 庒幰偵偲偭偰丄幮夛偺曄壔傗幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偺崱屻偺曽岦惈傪抦傞偙偲偼丄乽幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傪抦傞偙偲偺堄媊乿傪峫偊傞慜採偲側傞丅

侾丏幮夛曐忈偺栶妱

仧幮夛曐忈偺巒傑傝偲庡側惂搙偺奣梫

仧側偤幮夛曐忈偑昁梫偐

亂俵俤俵俷亃

丒幮夛曐忈惂搙傪巟偊傞巇慻傒

乮媼晅偲晧扴丄幮夛曐忈偲嵿惌乯

俀丏楯摥巤嶔偺栶妱

仧楯摥巤嶔偺巒傑傝偲庡側巤嶔偺奣梫

仧側偤楯摥巤嶔偑昁梫偐

亂俵俤俵俷亃

丒楯摥巤嶔傪巟偊傞巇慻傒

乮搒摴晎導楯摥嬊丄楯摥婎弨娔撀彁丄僴儘乕儚乕僋乯

俁丏恖岥尭彮丒挻崅楊幮夛偲偙傟偐傜偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔

乮侾乯乽彮巕壔丒恖岥尭彮乿偺棳傟傪曄偊傞

仧弌惗悢偲崌寁摿庩弌惗棪偺悇堏丄斢崶壔丄枹崶偺忬嫷側偳偵偮偄偰徯夘

仧巕堢偰娐嫬偺惍旛丄楯摥巗応丒屬梡偺嵼傝曽偺尒捈偟偺廳梫惈傪愢柧

乮俀乯乽挻崅楊幮夛乿偵旛偊傞

仧崅楊幰丒彈惈傪偲傝傑偔忬嫷丄廇嬈偺懡條壔偵偮偄偰徯夘

仧拞棫揑側幮夛曐忈惂搙偺峔抸丄彈惈傗崅楊幰側偳偺廇楯懀恑丄慡悽戙宆懳墳偺廳梫惈傪愢柧

乮俁乯乽抧堟偺巟偊崌偄乿傪嫮傔傞

仧抧堟偺夁慳壔丄抧堟偺偮側偑傝偺婓敄壔偺忬嫷側偳偵偮偄偰徯夘

仧堛椕丒夘岇丒暉巸側偳偺曪妵揑側働傾偺採嫙懱惂惍旛傗抧堟嫟惗幮夛偺幚尰偺廳梫惈傪愢柧

乮係乯傑偲傔

仧尰嵼偺幮夛忬嫷偵崌傢偣偰幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偺尒捈偟偑媮傔傜傟傞

仧乽慡偰偺悽戙偱幮夛曐忈傪巟偊丄幮夛曐忈偼慡偰偺悽戙傪巟偊傞乿偲偄偆嫟捠擣幆偺壓偱惂搙傪嶌傝忋偘傞昁梫

戞俀復丂幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞庒幰偺堄幆偲抦傞偙偲偺堄媊

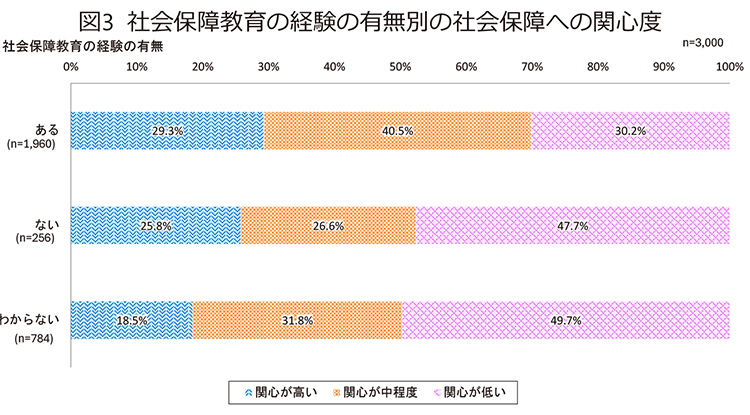

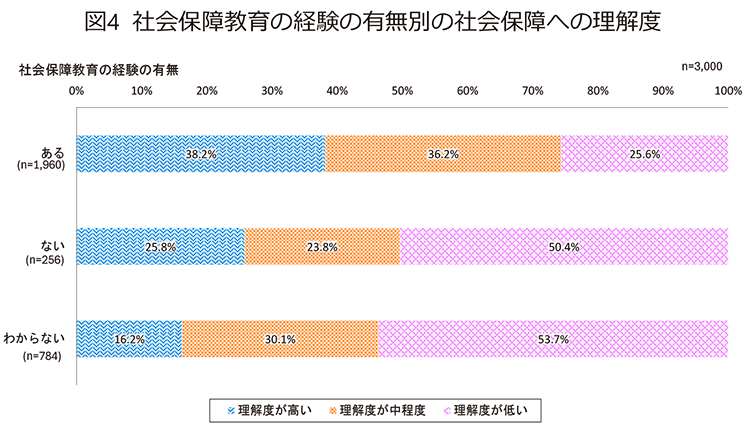

仠丂崅峑惗偵懳偟偰峴偭偨傾儞働乕僩挷嵏偺寢壥側偳傪捠偠丄幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偵娭偡傞庒幰偺堄幆傪奣娤

仠丂嬶懱揑側帠椺側偳傪捠偠丄庒幰偑幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傪抦傞偙偲偺堄媊傪採帵

侾丏庒幰偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞堄幆

乮侾乯幮夛曐忈丒楯摥巤嶔傊偺娭怱丒棟夝

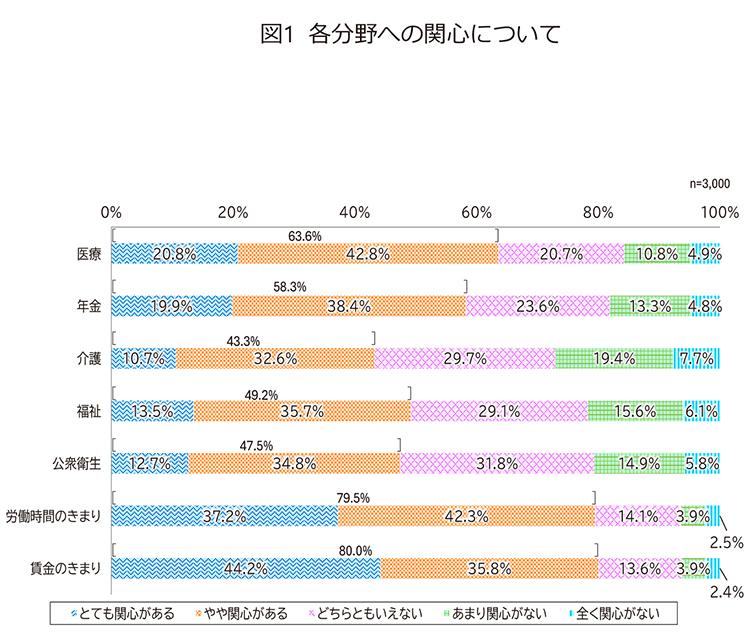

仧娭怱偑偁傞妱崌偼丄夘岇偼係妱嫮丄暉巸丒岞廜塹惗偼俆妱庛丄堛椕丒擭嬥偼俇妱慜屻丄楯摥暘栰偼俉妱慜屻

仧棟夝偟偰偄傞妱崌偼丄偄偢傟傕俆乣俇妱乮嶲峫嘆嶲徠乯

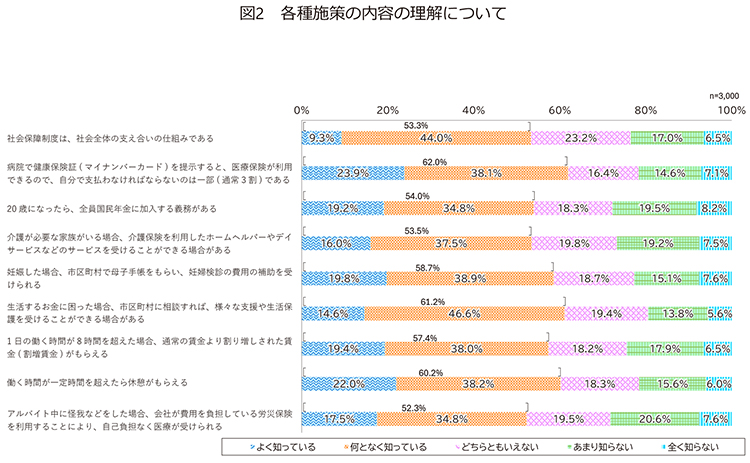

乮俀乯幮夛曐忈嫵堢丒楯摥朄嫵堢偺岠壥

仧幮夛曐忈嫵堢傗楯摥朄嫵堢傪庴偗偨宱尡偑偁傞応崌偵偼丄幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傊偺娭怱搙傗棟夝搙偑崅偔側偭偰偄傞孹岦乮嶲峫嘇嶲徠乯

俀丏幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傪抦傞偙偲偺堄媊

乮侾乯儈僋儘偺帇揰 乣堦恖傂偲傝偺幮夛惗妶忋偺壽戣夝寛偵栶棫偰傞乣

仠丂嬶懱揑側帠椺側偳傪捠偠偰峫嶡

1丂惗妶忋偺崲傝帠偺憡択丄夝寛偑偱偒傞傛偆偵側傞

仧幮夛曐忈偺巇慻傒傗憡択憢岥傪抦傞偙偲偺廳梫惈

仸帺帯懱偺儎儞僌働傾儔乕巟墖偺庢慻傒乮嶲峫嘊嶲徠乯

2丂摥偄偰偄偰僩儔僽儖偵姫偒崬傑傟偨偲偒偵夝寛偱偒傞

仧摥偔偲偒偺儖乕儖傪抦傞偙偲偺廳梫惈

仸乽傾儖僶僀僩偺楯摥忦審傪妋偐傔傛偆両乿僉儍儞儁乕儞乮嶲峫嘊嶲徠乯

3丂枩偑堦偺偲偒偺旛偊偑偱偒傞

仧惗妶忋偺儕僗僋偵懳偡傞旛偊/乽傢偨偟偲擭嬥乿僄僢僙僀

仧摥偔偲偒偺儕僗僋偵懳偡傞旛偊/捠嬑嵭奞偺帠椺

4丂彨棃偺帺暘傪庡懱揑偵慖戰偱偒傞

仧彈惈偺弌嶻屻偺摥偒曽暿偺悽懷偺惗奤壜張暘強摼帋嶼偺徯夘

乮弌嶻屻偵惓幮堳偱廇嬈宲懕偟偨応崌偲戅怑偟偨応崌偱偼栺1.7壄墌偺嵎乯

乮俀乯儅僋儘偺帇揰 乣傛傝椙偄幮夛偯偔傝偵庡懱揑偵娭傢傞乣

仠丂埲壓偺係偮偺帇揰偵婎偯偄偰峫嶡

1丂幮夛慡懱偱巟偊崌偆巇慻傒偺廳梫惈傪抦傞

仧梊應丒旛偊偑晄壜擻側儕僗僋傪幮夛慡懱偱巟偊傞巇慻傒偺昁梫惈傗堄媊傪抦傞

2丂崙柉堦恖傂偲傝偱堎側傞乽幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傊偺娭傢傝曽乿傪抦傞

仧屄乆恖偺棫応偺堘偄偵傛傝丄捈柺偡傞忬嫷偑堎側傞偙偲傪棟夝偟丄幮夛偺嵼傝曽傊偺峫偊傪怺傔傞

3丂幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偺摉帠幰偲偟偰庡懱揑偵娭傢傞

仧棙梡偡傞摉帠幰偵偲偳傑傜偢丄惂搙傪巟偊傞摉帠幰偲偟偰娭傢傞

4丂抧堟嫟惗幮夛偺摉帠幰偲偟偰偺堄幆傪梴偆

仸抧堟嫟惗幮夛偺扴偄庤偲偟偰妶桇偡傞庒幰傪徯夘乮嶲峫嘊嶲徠乯

亙戞俀復丗嶲峫嘆亜幮夛曐忈丒楯摥巤嶔傊偺娭怱丒棟夝

仠丂娭怱偑偁傞妱崌偼丄夘岇偼係妱嫮丄暉巸丒岞廜塹惗偼俆妱庛丄堛椕丒擭嬥偼俇妱慜屻丄楯摥暘栰偼俉妱慜屻

仸乽偲偰傕娭怱偑偁傞乿乽傗傗娭怱偑偁傞乿傪懌偟偨妱崌

仠丂棟夝偟偰偄傞妱崌偼丄偄偢傟傕俆乣俇妱

仸乽傛偔抦偭偰偄傞乿乽壗偲側偔抦偭偰偄傞乿傪懌偟偨妱崌

乮帒椏乯椷榓俇擭搙彮巕崅楊幮夛摍挷嵏専摙帠嬈

仸 庒幰偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞堄幆傪挷嵏偡傞偨傔丄崅峑惗乮1乣3擭惗乯傪懳徾偵丄Web擖椡僼僅乕儉偵傛傞傾儞働乕僩挷嵏乮摻柤乯傪幚巤丅

挷嵏婜娫偼2025擭1寧14擔乣1寧31擔丅桳岠夞摎悢3,000審丅

亙戞俀復丗嶲峫嘇亜幮夛曐忈嫵堢丒楯摥朄嫵堢偺岠壥

仠丂幮夛曐忈嫵堢傗楯摥朄嫵堢偺宱尡偑偁傞応崌偼丄幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傊偺娭怱搙傗棟夝搙偑崅偔側偭偰偄傞孹岦

乮帒椏乯椷榓俇擭搙彮巕崅楊幮夛摍挷嵏専摙帠嬈

丒庒幰偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞堄幆傪挷嵏偡傞偨傔丄崅峑惗乮1乣3擭惗乯傪懳徾偵丄Web擖椡僼僅乕儉偵傛傞傾儞働乕僩挷嵏乮摻柤乯傪幚巤丅挷嵏婜娫偼2025擭1寧14擔乣1寧31擔丅桳岠夞摎悢3,000審丅

丒娭怱搙偼丄幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偦傟偧傟偵偮偄偰丄奺暘栰偵娭偟偰乽偲偰傕娭怱偑偁傞乿傪係揰丄乽傗傗娭怱偑偁傞乿傪俁揰丄乽偳偪傜偲傕偄偊側偄乿傪俀揰丄乽偁傑傝娭怱偑側偄乿傪侾揰丄乽慡偔娭怱偑側偄乿傪侽揰偲揰悢壔偟丄偦偺崌寁揰傪尦偵俁偮偵暘椶偟偨丅

丒棟夝搙偼丄幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偦傟偧傟偵偮偄偰丄奺崁栚偵偮偄偰丄乽傛偔抦偭偰偄傞乿傪係揰丄乽壗偲側偔抦偭偰偄傞乿傪俁揰丄乽偳偪傜偲傕偄偊側偄乿傪俀揰丄乽偁傑傝抦傜側偄乿傪侾揰丄乽慡偔抦傜側偄乿傪侽揰偲揰悢壔偟丄偦偺崌寁揰傪尦偵俁偮偵暘椶偟偨丅

戞俁復丂庒幰偵幮夛曐忈傗楯摥巤嶔傪抦偭偰傕傜偆偨傔偺庢慻忬嫷偲曽岦惈

仠丂偙傟傑偱偺庢慻傒偺宱堒傗丄尰応偵偍偄偰偳偺傛偆側幮夛曐忈嫵堢丒楯摥朄嫵堢偑幚巤偝傟偰偄傞偐傪徯夘

仠丂崱屻偺幮夛曐忈嫵堢傗楯摥朄嫵堢偺庢慻傒偺曽岦惈傪採帵

侾丏偙傟傑偱偺専摙忬嫷

仧桳幆幰偵傛傞専摙夛傗尰応偺嫵堳偺堄尒傕摜傑偊丄嫵嵽偺奐敪側偳傪幚巤乮嶲峫嘆嶲徠乯

俀丏尰応偵偍偗傞庢慻忬嫷

幮夛曐忈嫵堢偺庢慻傒

仠丂岤惗楯摥徣偑嶌惉偟偨僗僩乕儕乕嫵嵽側偳傪巊梡偟偨丄崅峑偵偍偗傞庼嬈偺庢慻傒

1丂乽岞嫟乿偺庼嬈偵偍偗傞庢慻傒乮幮夛曐忈嫵堢乯

仧庡偵丄惂搙偺嵼傝曽側偳儅僋儘揑帇揰偐傜偺傾僾儘乕僠偱妛廗

2丂乽壠掚婎慴乿偺庼嬈偵偍偗傞庢慻傒乮幮夛曐忈嫵堢乯

仧庡偵丄帺恎偺惗妶傪婲揰偵幮夛傊帇栰傪峀偘傞儈僋儘揑帇揰偐傜偺妛廗

楯摥朄嫵堢偺庢慻傒

仠丂岤惗楯摥徣傗僴儘乕儚乕僋側偳偵傛傞崅峑傗戝妛側偳傊偺島巘攈尛乮僙儈僫乕乯偺庢慻傒

3丂摥偔慜偵昁梫側婎慴揑抦幆傪恎偵偮偗傞乽楯摥忦審僙儈僫乕乿

仧島巘傪攈尛偟偰丄傾儖僶僀僩拞丒廇怑梊掕偺妛惗丒惗搆岦偗偵僙儈僫乕傪幚巤

4丂夁楯巰偺偛堚懓傗曎岇巑偵傛傞孾敪庼嬈

仧乽夁楯巰乿側偳偵娭偡傞栤戣偺幮夛揑娭怱偺崅傑傝傪庴偗丄夁楯巰偺偛堚懓傗曎岇巑偵傛傞孾敪庼嬈偺幚巤

5丂僴儘乕儚乕僋怑堳側偳偵傛傞怑嬈堄幆偺宍惉巟墖

仧妛峑嵼妛拞偺憗婜抜奒偐傜怑嬈堄幆偑宍惉偝傟傞傛偆巟墖

柉娫偺庢慻傒

6丂慡崙幮夛曐尟楯柋巑夛楢崌夛偵偍偗傞庢慻傒

仧楯摥丒幮夛曐尟暘栰偺愱栧壠偱偁傞幮夛曐尟楯柋巑偑丄幮夛峷專傊偺庢慻傒偺堦娐偱丄妛峑偵偍偗傞幮夛曐忈嫵堢丒楯摥朄嫵堢傪幚巤

仧偦偺傎偐丄婇嬈偺怴擖幮堳尋廋傗抧堟偵偍偗傞尋廋夛側偳條乆側応偱庢慻傒傪幚巤

俁丏崱屻偺曽岦惈

仧嘆妛峑嫵堢傗嬥梈宱嵪嫵堢偲偺楢実丄嘇幮夛曐忈嫵堢偲楯摥朄嫵堢偺憡屳楢実丄嘊杮徣偲抧曽巟暘晹嬊偺楢実 偺悇恑

仧幮夛偺曄壔偲偲傕偵幮夛曐忈傗楯摥巤嶔偺僯乕僘偼曄壔丅偳偺傛偆側惂搙傪慖傃庢傞偐師悽戙傪扴偆庒幰偲堦弿偵晄抐偵峫偊偰偄偔昁梫

亙嶲峫帒椏侾亜庒幰偺幮夛曐忈嫵堢丒楯摥朄嫵堢偺宱尡側偳

仠 崅峑惗偱幮夛曐忈嫵堢傗楯摥朄嫵堢偺宱尡偑偁傞偺偼丄偲傕偵俇妱挻

仠 幮夛曐忈嫵堢偱偼俆妱挻丄楯摥朄嫵堢偱偼俈妱偑撪梕傪妎偊偰偄傞

乮帒椏乯椷榓俇擭搙彮巕崅楊幮夛摍挷嵏専摙帠嬈

仸 庒幰偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞堄幆傪挷嵏偡傞偨傔丄崅峑惗乮1乣3擭惗乯傪懳徾偵丄Web擖椡僼僅乕儉偵傛傞傾儞働乕僩挷嵏乮摻柤乯傪幚巤丅 挷嵏婜娫偼2025擭1寧14擔乣1寧31擔丅桳岠夞摎悢3,000審丅

亙嶲峫帒椏俀亜幮夛曐忈嫵堢丗幮夛曐忈偺棟擮偺棟夝懀恑傊偺岠壥

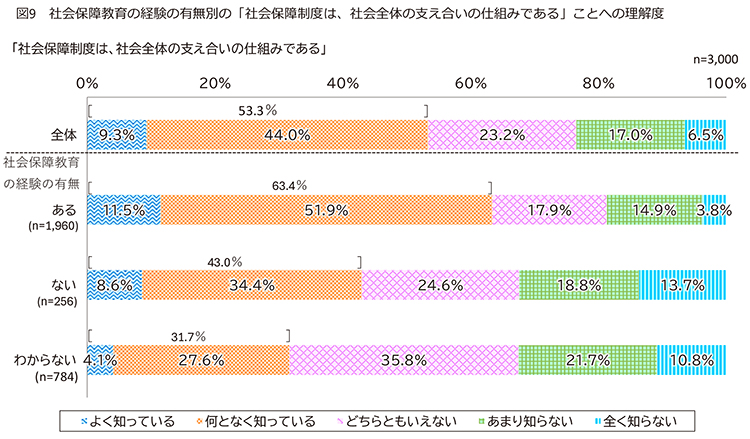

仠 幮夛曐忈嫵堢偵傛偭偰丄幮夛曐忈偺棟擮偱偁傞乽幮夛曐忈惂搙偼丄幮夛慡懱偺巟偊崌偄偺巇慻傒偱偁傞乿 偲偄偆偙偲傊偺棟夝偑懀恑偝傟傞偙偲偑帵嵈偝傟傞

乮帒椏乯椷榓俇擭搙彮巕崅楊幮夛摍挷嵏専摙帠嬈

仸 庒幰偺幮夛曐忈丒楯摥巤嶔偵娭偡傞堄幆傪挷嵏偡傞偨傔丄崅峑惗乮1乣3擭惗乯傪懳徾偵丄Web擖椡僼僅乕儉偵傛傞傾儞働乕僩挷嵏乮摻柤乯傪幚巤丅 挷嵏婜娫偼2025擭1寧14擔乣1寧31擔丅桳岠夞摎悢3,000審丅

徻偟偔偼壓婰嶲徠愭傪偛棗偔偩偝偄