【労務】

施行育児・介護休業法改正─令和7年10月1日~施行分のポイント

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

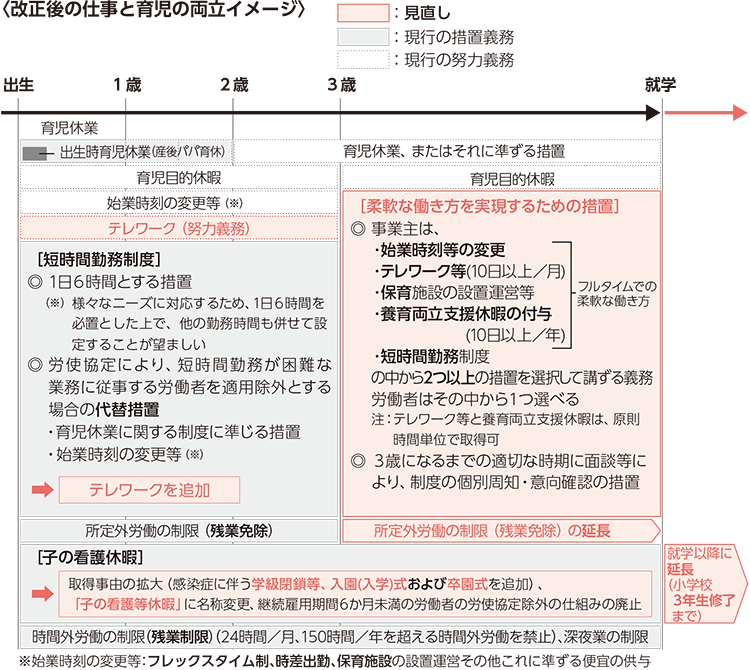

2025年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正では、3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に対し、事業主が2つ以上の柔軟な働き方を選択できる制度を導入することが義務化されます。主な制度には、始業・終業時刻の変更、テレワーク、保育施設設置・運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度などがあり、労働者はこれらの措置の中から利用できるものを選んで選択することができます。

令和7(2025)年10月1日から施行

10 柔軟な働き方を実現するための措置等義務就業規則等の見直し

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

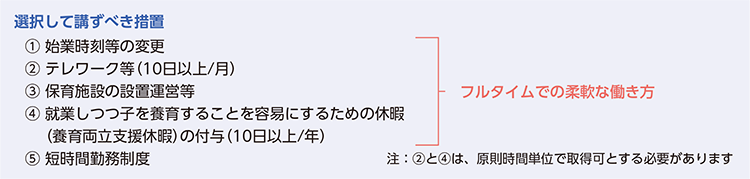

・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

(各選択肢の詳細)

① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

・フレックスタイム制

・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

③ 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの

(ベビーシッターの手配および費用負担など)

④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

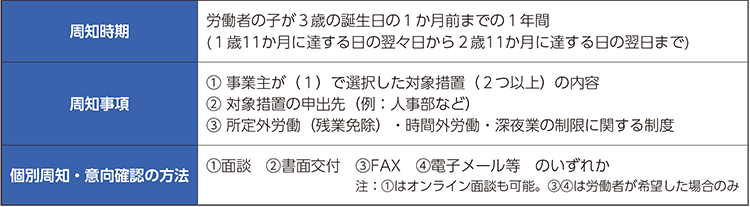

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

望ましい*家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うこと

個別周知・意向確認の際に用いる「様式」例

社内用にアレンジしてご活用いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

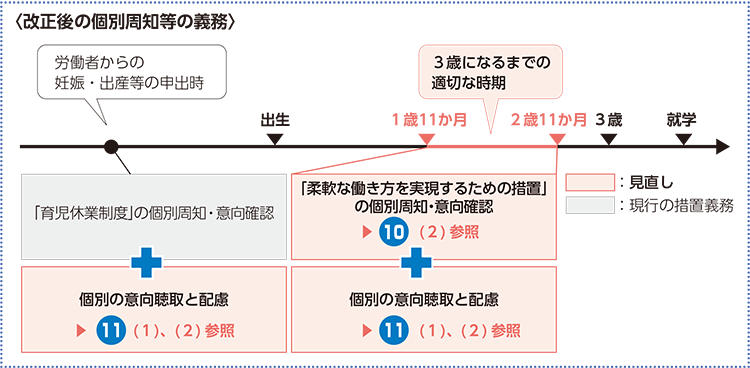

11 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務

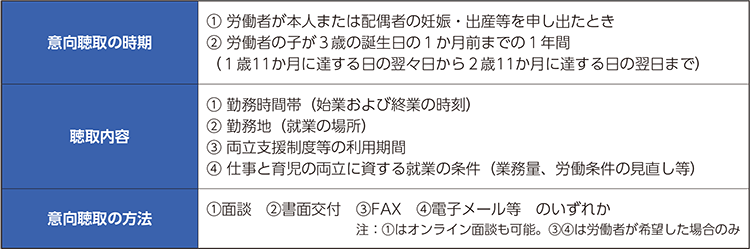

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

望ましい *意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施すること

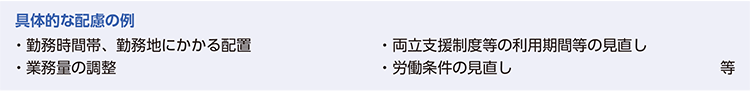

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

望ましい *子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること *ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

両立支援に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給しています。

(令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

詳しくは下記参照先をご覧ください