【労務】

適切な労務管理のポイント

[厚生労働省]より「お知らせ」です

労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合でも守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例をまとめています。

法令や労使間で定めたルールの遵守はもちろん、労使間での事前の十分な話合いや、お互いの信頼関係や尊厳を守る配慮は、労使間の紛争防止に不可欠です。

参考にしていただき、労働条件の確保に向けた適切な労務管理をお願いします。

1 賃金の支払等

労働者が安心して生活していくためには、賃金や退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。 賃金の支払等については、労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。

(1)賃金の確実な支払

賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。

●法令(労働基準法第24条)

賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません。

(2)退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものです。

社内預金は労働者の貴重な貯蓄です。

企業が倒産した場合でも、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。

●法令(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)

退職金制度を設けている場合には、確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければなりません。

また、社内預金制度を設けている場合には、確実な返還のための保全措置を講じなければなりません。

(3)休業手当の支払

企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定の収入を保障する必要があります。

●法令(労働基準法第26条)

一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)で所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。

参考:未払賃金の立替払制度の概要

未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払となっている賃金の一部を、国((独)労働者健康安全機構)が事業主に代わり立て替えて支払う制度です。

立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前以降の定期賃金(休業手当を含む。)及び退職金のうち、未払となっているものです。

詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

※立替払を行った場合、国((独)労働者健康安全機構)は、立替払金に相当する金額を、事業主等へ求償することとしています。

2 労働条件の変更

労働条件の引下げ等を行う場合は、法令等で定められた手続等を遵守し、労使間で事前に十分な話合いなどを行うことが必要です。

(1)合意による変更

労働契約の変更は、労働者と使用者が合意して行うことが原則です。(労働契約法第3条)

労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。(労働契約法第8条)

(2)就業規則による変更

原則として、使用者が一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。

ただし、次の2つの要件を満たす場合は、就業規則を変更して労働条件を変更できます。

・就業規則の変更が合理的であること ・変更後の就業規則を労働者に周知させること

●法令(労働契約法第9条、第10条)

使用者は、労働者の合意を得ない限り、一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。

ただし、使用者が、次の要件を満たせば、就業規則を変更して労働条件を変更することができます。

①その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。

・労働者の受ける不利益の程度 ・労働条件の変更の必要性

・変更後の就業規則の内容の相当性 ・労働組合等との交渉の状況

②労働者に変更後の就業規則を周知させること。

参考:労働契約法について

労働契約法は、労働契約の基本的なルールを定めています。罰則はありませんが、解雇等に関して、民法の権利濫用法理を当てはめた場合の判断の基準などを規定しており、私法上の効果を明確化するものです。民事裁判や労働審判は、労働契約法の規定を踏まえて行われます。

●法令(労働基準法第90条)

就業規則の作成や変更を行うに当たっては、以下の意見を聴かなければなりません。

・事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の意見

・事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見

(3)配置転換・出向

① 配置転換

配置転換を命ずるには、就業規則等にその根拠を置くことが望まれます。

裁判例では、就業規則に配置転換を命ずることができる旨の定めがある場合でも、配置転換は無制限に認められるわけではなく、①不当な動機・目的の有無や、②配置転換命令の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の生活上の不利益とを比較衡量した結果により、配置転換命令が権利濫用に当たると判断され無効となる場合もあります。

配置に関する配慮

労働者を転勤させようとする場合、労働者の育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

●法令(育児・介護休業法第26条)

事業主は、従業員に就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合に、その就業場所の変更で子育てや介護が困難になる従業員がいるときは、当該従業員の子育てや介護の状況に配慮しなければなりません。

②出向

出向(在籍出向)を命ずるには、次のいずれかを満たす必要があるとされています。

・労働者に対して個別的な同意を得る

・出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが、就業規則等で、労働者の利益に配慮して整備されている

出向の命令は、使用者がその命令をできる場合でも、出向の必要性、対象労働者の選定に係る事情等に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、その命令は無効となります。

なお、転籍(移籍出向)は、労働者本人の同意(合意)を要し、使用者は一方的に労働者に転籍を命ずることはできません(民法第625条第1項)。

●法令(労働契約法第14条)

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合に、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効となります。

3 解雇・雇止め

企業は、労働基準法、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」、労働契約法等に定められたルールの遵守はもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。

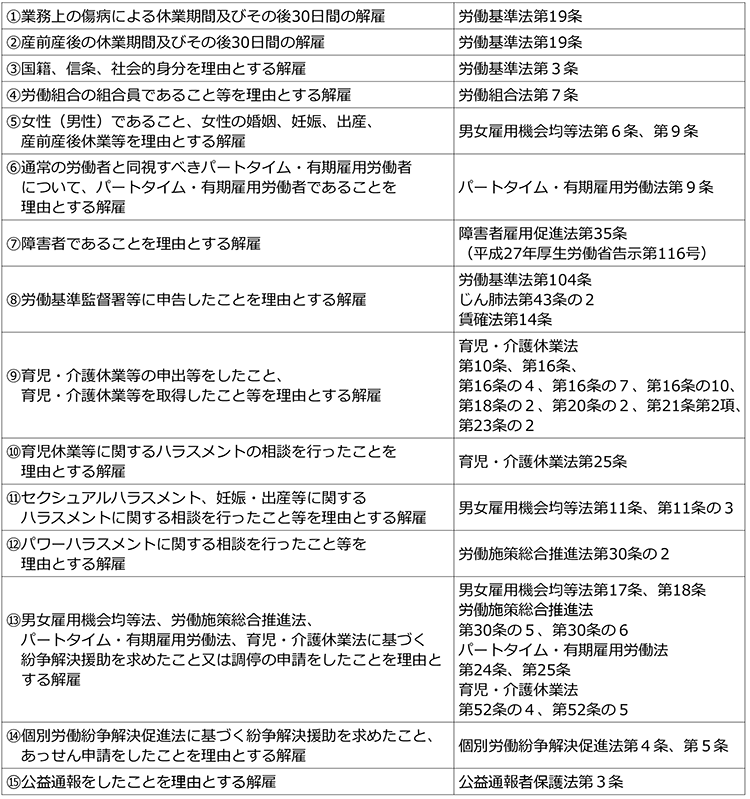

(1)解雇の禁止

一定の場合には、解雇が禁止されています。

●法令

主に、次のような解雇が禁止されています。

(2)解雇の効力

① 期間の定めのない労働契約の場合

権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。

●法令(労働契約法第16条)

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効となります。

② 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合

やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇できません。

期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

●法令(労働契約法第17条第1項)

有期労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に解雇することはできません。

労働者派遣契約が中途解約された場合

派遣元の使用者は、派遣先との間の労働者派遣契約が中途解除された場合でも、それが直ちに労働契約法第17条の「やむを得ない事由」に該当するものではないことに注意してください。

労働者派遣法第29条の2に、派遣先の都合で派遣契約を解除する場合は、派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払に要する負担等の措置を講じなければならない旨が定められています。

「派遣先が講ずべき措置に関する指針」には、休業手当の支払等、労働者派遣契約の解除に伴い生じた派遣元事業主の損害の賠償を派遣先が行わなければならない旨が定められています。

これらを踏まえ、派遣元の使用者は、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等を行い、解雇は避けるようにしてください。

なお、企業側の都合で派遣労働者を休業させた場合には、派遣元の使用者は、派遣労働者に対して休業手当を支払う必要があります(「1(3)休業手当の支払」を参照)。

(3)解雇の手続

やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法に従って、30日前に予告を行うことが必要です。

予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。

●法令(労働基準法第20条)

解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、以下のことをしなければなりません。

・少なくとも30日前に解雇の予告(予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。)

・予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払

参考:ハローワークへの届出や通知

やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や、高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出や通知を行うことが必要です。

詳しくは最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。

(4)解雇事由

就業規則には「解雇の事由」を定めておくことが必要です。

●法令(労働基準法第89条、第106条)

退職に関することは、労働条件の重要な事項です。このため、定年制や解雇等の退職に関する事項は、就業規則に定めておかなければなりません。

また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付けること、書面を交付すること等により、労働者に周知しなければなりません。

(5)整理解雇

整理解雇についても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利の濫用として、労働契約法の規定により、無効となります。

これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、次のこと等について慎重に検討を行うことが望まれます。

・ 人員削減を行う必要性

・ できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと

・ 解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること

※解雇回避のための方法として、例えば、配置転換、出向、希望退職募集等を検討することが考えられます。

※人員削減を避けるために、労働時間の短縮(ワークシェアリング)を行うことも、一つの方策です。

(6)退職勧奨

裁判例では、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。 同様に、退職誘導を目的とした行為も、退職させるための嫌がらせとして、不法行為責任を負うとする裁判例があります。

(7)勤務成績を理由とする解雇

就業規則に「労働能力が劣り、向上の見込みがない」ことを解雇事由として掲げていても、相対評価の考課順位が下位であることを理由に直ちに著しく労働能力が劣るとはいえないとし、さらに、労働者の労働能力の向上を図る余地があったにもかかわらず体系的な教育・指導が行われなかったとして、解雇を権利の濫用と認めた裁判例があります。

(8)有期労働契約の雇止め

有期労働契約(期間の定めのある労働契約)でも、期間の定めのない契約と実質的に変わらない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、労働契約法の規定により、雇止めが認められないことがあります。

●法令(労働契約法第19条、平成24年8月10日付け基発0810第2号)

次のいずれかの場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新又は締結の申込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が同一の労働条件(契約期間を含む。)で成立します。

①有期労働契約が反復更新されたことで、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合

②労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合

※このルールが適用されるには、労働者からの有期労働契約の更新の申込みが必要です。契約期間満了後でも遅滞なく申込みをすれば、このルールの対象となります。

※労働者からの更新の申込みは、使用者の雇止めの意思表示に対して「嫌だ、困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいとされています。

この規定は、雇止めについて、労働者保護の観点から、一定の場合に解雇に関する法理を類推適用して雇止めの可否を判断するとの確立した判例上のルール(雇止め法理)を条文化したものです。

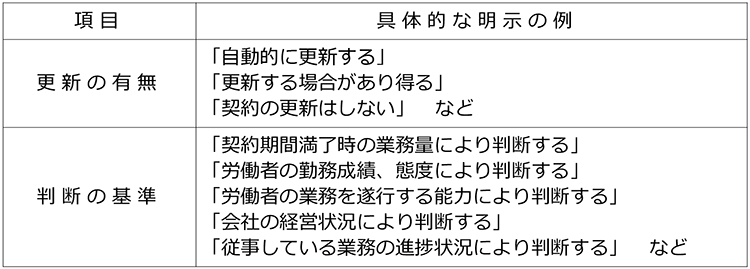

有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関連する規定

有期労働契約は、契約の締結時や期間の満了時の紛争を未然に防止するため、労働基準法の規定により、締結時に書面を交付して「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」を明示する必要があります。

「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)には、雇止めや有期労働契約の更新を行うに当たって使用者が講ずべき措置が定められています。

●法令(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)

有期労働契約の締結時には、契約期間とともに「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)」も、書面を交付して明示しなければなりません。

例えば、以下の内容を明示することが考えられます(平成24年10月26日付け基発1026第2号)。

●法令(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準)

有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)との有期労働契約を更新しない場合は、少なくとも契約の満了する日の30日前までに予告をしなければなりません。

雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。

有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者との有期労働契約を更新しようとする場合は、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

参考:有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について

「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」は、労働基準法第14条に基づく厚生労働大臣の告示であり、雇止めの手続等を定めています。罰則はありませんが、労働基準監督署において遵守のための指導が行われます。

(9)採用内定取消し等

① 採用内定取消し

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合、採用内定取消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

採用内定取消しも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。

採用内定通知等に採用内定取消事由が記載され、解約権が留保されている場合がありますが、裁判例では、採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされています。

採用内定取消しと解雇等に関する規定との関係

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合、採用内定取消しには、上記の労働契約法第16条のほか、労働基準法第20条、第22条等の規定が適用されます。(「(3)解雇の手続き」、「(10)退職時の証明」を参照。) やむを得ない事情で採用内定取消しをする場合、使用者は次のことを行う必要があります。

・解雇予告等解雇手続を適正に行うこと

・採用内定者が採用内定取消しの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく交付すること

② 入職時期繰下げ

採用内定時に定められていた入社日は変更しないものの、事業主の都合で休業させ、実際の就業をさせない措置(自宅待機)を行う場合には、その期間について、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要があります。(「1(3)休業手当の支払」を参照。)

事業主の都合で、採用内定時に定められていた入社日を延期する措置(入社日の延期)を行う場合には、原則として採用内定者の合意を得る必要があります。

参考:新規学校卒業者の採用内定取消しの防止

事業主の一方的な都合による新規学校卒業者に対する採用内定取消し及び入職時期繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しは、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。

このため、採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等を、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」に定めています。

やむを得ない事情で採用内定取消し又は入職時期繰下げをするときは、あらかじめハローワーク等に通知を行うことが必要です(職業安定法施行規則第35条)。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

(注)本参考については、最終ページ「お問い合わせ・各種資料」※1もご参照ください。

(10)退職時の証明

労働者から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を交付する必要があります。

●法令(労働基準法第22条)

労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付し なければなりません。また、労働者に解雇の予告をした場合に、労働者が解雇の理由について証明書 を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。この証明書には、労働者の請求 しない事項を記入してはなりません。

①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、

⑤退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。)

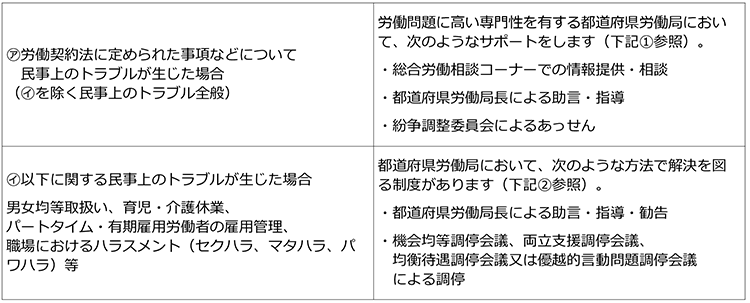

4 民事上のトラブルの解決を図るための制度

個々の事業主と労働者の間で、民事上のトラブルが発生したときは、その解決を図るために以下の制度がご利用できます。

これらの制度は、いずれも無料となっております。

お問い合わせ先・各種資料

【お問い合わせ先】

各都道府県労働局所在地・連絡先一覧(労働基準監督署、総合労働相談コーナーなど)

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

お問い合せ先は以下のとおりです。

・労働基準法違反の有無等

→都道府県労働局労働基準部・労働基準監督署

・労働契約に関する民事上の紛争や各種紛争解決援助制度等

→都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナー

→民事上のトラブルの解決を図るためにご利用できる制度の詳細は以下をご参照ください。

①個別労働紛争解決制度

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

②男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html

【各種資料】

※1 :新規学卒者などを募集する事業主向けリーフレット

「若者の募集・採用等に関する指針 ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775751.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください