�l���ی�̊Ǘ��̐��E�^�p���K�Ȏ��Ǝ҂�F��

�v���C�o�V�[�}�[�N�̎擾�ɂ���

�v���C�o�V�[�}�[�N���x�́A���Ǝ҂��l���̎戵����K�ɍs���̐��������Ă��邱�Ƃ�]�����A���̏Ƃ��āg�v���C�o�V�[�}�[�N�h�̎g�p��F�߂鐧�x�ŁA���Ǝ҂ɂƂ��Ă͖@���ւ̓K�����ɉ����A����I�ɂ�荂���ی샌�x���̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���iPMS�j���m���A�^�p���Ă��邱�Ƃ��A�s�[������c�[���Ƃ��ėL�����p�ł��܂��B

���ꂩ��擾���v�悵�Ă����ƂɌ����A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̎d�g�݂�A�\���ɕK�v�ȋK���E�l��������Ă��܂��B

�v���C�o�V�[�}�[�N���x�̊T�v

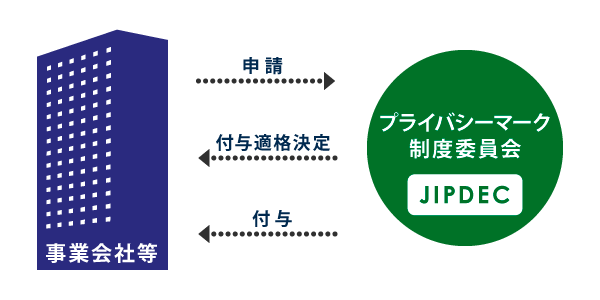

�v���C�o�V�[�}�[�N���x�Ƃ́A��ʍ��c�@�l���{���o�ώЉ�i����i�i�h�o�c�d�b�j���A�R���E�F���鐧�x�ł��B

�v���C�o�V�[�}�[�N�́A���{�Y�ƋK�i�iJIS�j����߂��u�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���|�v�������iJISQ15001�j�v�ɓK�������l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����\�z���A���{�E�^�p���邱�ƂŁA�l���ɑ�����g�݂��K�Ȏ��Ǝ҂ł���Ƃ����F�ƃv���C�o�V�[�}�[�N�g�p��F�߂���̂ł��B

- �擾�̒P��

- �v���C�o�V�[�}�[�N�́A�l���̎擾���痘�p�A�ۊǁA�p���Ȃnjl���Ɠ��ň��S�ɊǗ�����Ă��邱�Ƃ�F�肳�����̂ł��̂ŁA�����Ƃ��Ė@�l�P���ƂȂ��Ă��܂��B

- �L������

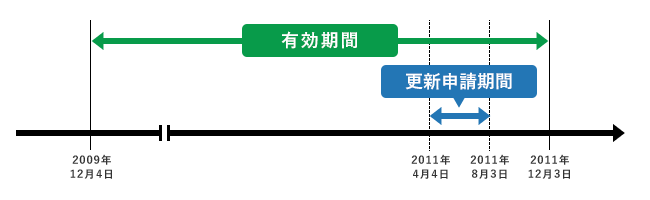

- �v���C�o�V�[�}�[�N�́A2�N���ƂɍX�V����悤�ɋ`���t�����Ă��܂��B

�܂��A�����č����s�����Ƃ��X�V�̗v���ɂȂ��Ă��܂��B�u�v��𗧂Ď��s���A���������s�����P����v�Ƃ����J��Ԃ��ɂ��A�l���ی�ɑ����Ɠ������̌`�[����h���p���I�Ȋ����Ƃ��邽�߂ł��B

2�N�Ԃ̗L�����Ԗ������}����v���C�o�V�[�}�[�N�擾���Ɖ�Г��́A�L�����Ԃ̖����O�A8�����O�̓�����4�����O�̓��܂łɍX�V�葱���̐\�����s��Ȃ���Ȃ�܂���B �i��j�L�����Ԃ�2009�N12��4������2011�N12��3���̏ꍇ�A�X�V�\�����Ԃ́A2011�N4��4������2011�N8��3���܂łƂȂ�܂��B

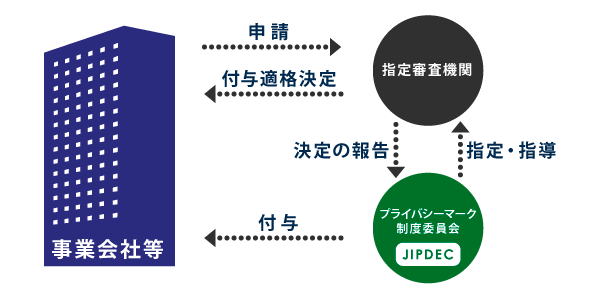

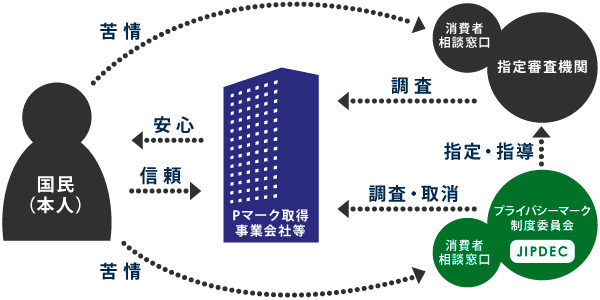

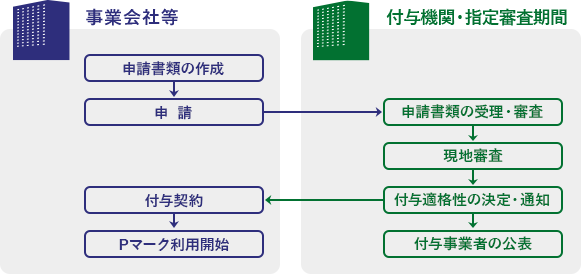

�v���C�o�V�[�}�[�N���x�̃X�L�[��

�v���C�o�V�[�}�[�N�t�^�@�ցi�i�h�o�c�d�b�j�܂��͎w��R���@�ւƎ��Ǝҋy�я���ғ��̊W���́A���̂悤�Ȑ}���ŕ\����܂��B

1. �t�^�@��(�i�h�o�c�d�b)�ɐ\�����鎖�Ɖ�Г��̏ꍇ

2. �w��R���@�ւɐ\�����鎖�Ɖ�Ђ̏ꍇ

3. �v���C�o�V�[�}�[�N�擾��̋��̃X�L�[��

�\�����痘�p�J�n�܂��v���C�o�V�[�}�[�N�v�悩��t�^�@�֓��ւ̐\���܂Ŗ�6�������x�����܂�Ă��܂��B

���̌�A�\�������Ă���R�����o�ĕt�^�K�i��������炤�܂ł̊��Ԃ́A�R���@�ւɂ���Ă��قȂ�܂����A����������6�������x������悤�ł��B

�֘A����ŐV�e���v���[�g�́A�����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B

Stage�P����

��ЂƂ��Čl���ی���j�����肵�āA�o�}�[�N�擾�̂��߂̃v���W�F�N�g�`�[���𗧂��グ�܂��B

STEP 01�F�l���ی���j���߂�

��Ђ̑�\�ҁi�В����j�́A�l���̎��W�A���p�A���Ɋւ���ی���j���߂Ȃ���Ȃ�܂���B

- �l���ی���j�K��̃|�C���g

- ① �l���ی�Ɏ��g�މ�Ђ̎p���y�ъ�{�I�ȍl�����m�ɂ���

- ② �l���ی���j�́A�ȉ��̎������܂��e�Ƃ��邱��

- a. ���Ƃ̓��e�y�ыK�͂��l�������K�Ȍl���̎擾�A���p�y�ђɊւ��邱��

�i�ړI�O���p���s��Ȃ����ƁA�y�т��̂��߂̑[�u���u���邱�Ɓj - b. �l���Ɋւ���@�߁A������߂�w�j���̑��̋K�͂̏���Ɋւ��邱��

- c. �l���̘R�����A�Ŏ��܂��͚ʑ��̖h�~�y�ѐ����Ɋւ��邱��

- d. ���y�ё��k�ւ̑Ή��Ɋւ��邱��

- e. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̌p���I���P�Ɋւ��邱��

- f. ��\�҂̎���

- g. ����N�����y�эŏI�����N����

- h. �l���ی���j�̓��e�ɂ��Ă̖⍇����

- a. ���Ƃ̓��e�y�ыK�͂��l�������K�Ȍl���̎擾�A���p�y�ђɊւ��邱��

STEP 02�F�擾�̂��߂̃v���W�F�N�g�`�[�������

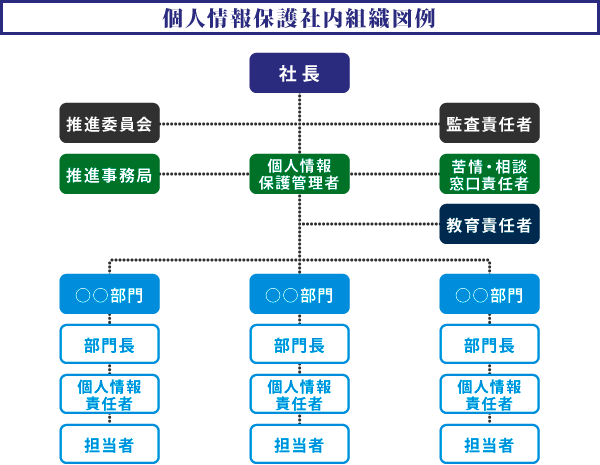

�v���C�o�V�[�}�[�N�̎擾�͑S�Њ����ƂȂ�܂��̂ŁA��\�҂́A�S�Ѓ��x���ł̎w�����o����l���v���W�F�N�g���[�_�[�ɔC�������K�v������܂��B����ɁA�v���W�F�N�g�`�[���̃����o�[�ɂ́A�l���ۗ̕L���܂߉��L�̕���ɏ������镔�ے��N���X�̃X�^�b�t���܂߂邱�ƂŁA�^�p�E���{���X���[�Y�ɓW�J�����ƍl�����܂��B

- �v���W�F�N�g�����o�[�Ɋ܂߂�ׂ�����

- �l���𑽐��ۗL���镔��

- �]�ƈ�����ۗL���鑍������

- �@���E�@�߂̑��ʂ���@������

- ��Ђ̃Z�L�����e�B�V�X�e���Ƃ������ʂ�����V�X�e������

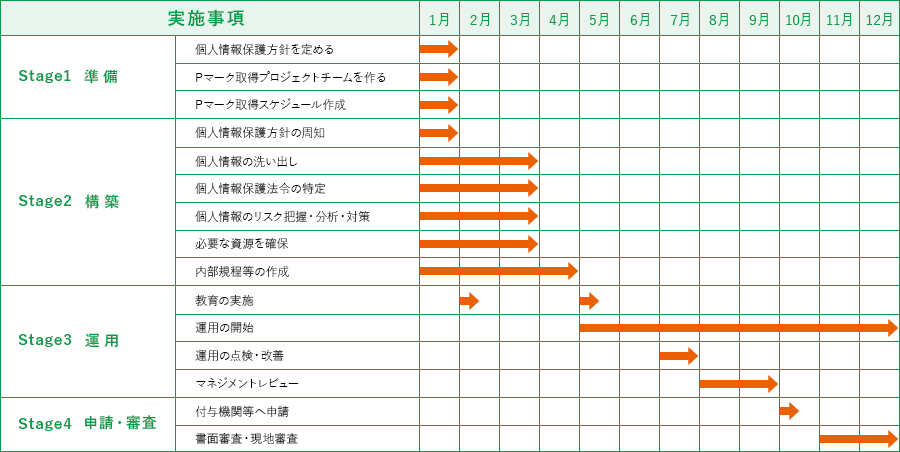

STEP 03�F�X�P�W���[���̍쐬

�v���W�F�N�g�`�[���́A��ƃX�P�W���[���𗧈Ă��A�W�e���哙�֎��m����ƂƂ��ɁA���͂�v�����Ă������Ƃ���ł��B

�֘A����ŐV�e���v���[�g�́A�����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B

Stage�Q�\�z

�S�]�ƈ���ΏۂɁA�l���ی�@���тɃv���C�o�V�[�}�[�N�擾�̈Ӌ`�ɂ��Ă̋�������{���܂��B��Ђ��ۗL����l���̌���c�����s���ƂƂ��ɁA�l���ی�̂��߂̊e��K�����ނ�}�j���A�������쐬���܂��B

STEP 04�F�l���ی���j�̎��m�A�l���̐o��

�y�l���ی���j�̎��m�ɂ��āz

�v���W�F�N�g�`�[���́A��Ђ̑�\�҂���߂��l���ی���j�ɂ��āA��Ђ̖����͂��Ƃ��S�]�ƈ��Ɏ��m��O�ꂵ�Ȃ���Ȃ�܂���B

- �|�C���g

- �l����ی삷�邱�Ƃ̏d�v���A�l��R�����������ꍇ�̃��X�N����F�������邱�Ƃ��d�v

- ���ڌl������舵��Ȃ��ꍇ�ł��A��Г��Ōl���ɐڂ���\�������邽�߁A������S�]�ƈ��Ɏ��m���A��Ђ̊�{���j���\�����������Ă����K�v������

�y�l���̐o���ɂ��āz

- ① �l���̓���

- ���ƂɌW�邷�ׂĂ̌l������肷�邽�߁A��Ђ̑S�����Ώۂɒ������s���A�e����P�ʂŌl���ꗗ���쐬���܂��B

- ② �l���ۗ̕L�E��舵���̒���

- �S�����ΏۂɁA�l���ۗ̕L���тɎ戵�̏ڍג��������{���܂��B

- ③ �Ɩ��t���[�̍쐬

- �l���̎戵�Ɩ��t���[���쐬���܂��B

����ʂ̌l�����蒲���̎��{

�ȉ��̂悤�ȍ��ڂ�ݒ肵�Ē������s�����Ƃɂ��A�l���̎��W����p���܂ł̊Ǘ���Ԃ��c���\�ƂȂ�܂��B

�y���ڗ�z

- �l���̓��e�i���l����ʈꗗ�L�ڂ̂Ƃ���j

- �l���̕ۊnj`�ԁi���}�̂܂��̓f�[�^�j

- �l����

- �l�����W��i�E�o�H�i���}�́A�v�������́A�d�b�A���Ђ���̒j

- �l���̊Ǘ���(�ۊǏꏊ�A�Ǘ��ӔC�ғ�)

- �l���̗��p��(�Г�������⑼�Ђ֒�ϑ����̗��o�̗L��)

- �l���̔p����

| �y�l����ʈꗗ�z | |

|---|---|

| ��� | ���e |

| �@�� | �l��A�a���A�ܔ�(�ƍߗ�) |

| �M�p�E���K | ���^�A���A�p�X�|�[�g�A���N�ی��ؔԍ��A�N���W�b�g�J�[�h�ԍ����l�̐M�p��� |

| ���� | ���ʁA�g���A�̏d���l�̓����ɌW���� |

| �g�� | �l�̎����A�Z���A�Ƒ��\���A�w���A�l�̃��[���A�h���X�� |

| ��� | �Ζ���A��E�A��Ђ̃��[���A�h���X�� |

| ���̑� | ���h�A�o�b���ɕۑ�����Ă��郁�[���A�h���X�A�g�ѓd�b�ɕۑ�����Ă���A�h���X���� |

�܂��A��Ђł̌l���̎�舵���ɕK�v�Ȍl���Ɋւ���@�߁A�w�j�A�K�̗͂L���ɂ��ď\���m�F���Ă����܂��傤�B

��Ђ̌l���̎�舵���́A���Y���ƂɊ֘A����@�߂⍑����߂�w�j���ɋK�肪����ꍇ�ɂ́A�u�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j�v�ɗD�悵�ēK�p����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�y�l���ی�Ɋւ����v�Ȗ@�ߎw�j�� �Q�l�����N�z

- �l���ی�@��

�i���������^�l���ی�ψ���j - �y�@���z�l���̕ی�Ɋւ���@��

�y���߁z�l���̕ی�Ɋւ���@���{�s��

�y��{���j�z�l���̕ی�Ɋւ����{���j �l���ی�ψ���̃T�C�g��

- �v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ���

- �E���x�ɂ���

�E�}�[�N�g�p�ɂ���

�E�v���C�o�V�[�}�[�N�t�^�K�i���R����A�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j

- ���Z�L�����e�B�ɂ���

- �E���Z�L�����e�B����i�o�ώY�Əȁj

- �K�C�h���C��

- �E�l���̕ی�Ɋւ���@���ɂ��ẴK�C�h���C���i�ʑ��ҁj

�E�l���̕ی�Ɋւ���@���ɂ��ẴK�C�h���C���i�O���ɂ����O�҂ւ̒ҁj

�E�l���̕ی�Ɋւ���@���ɂ��ẴK�C�h���C���i��O�Ғ��̊m�F�E�L�^�`���ҁj

�E�l���̕ی�Ɋւ���@���ɂ��ẴK�C�h���C���i�������H���E�������H���ҁj

STEP 05�F�l���̃��X�N����E���́E��

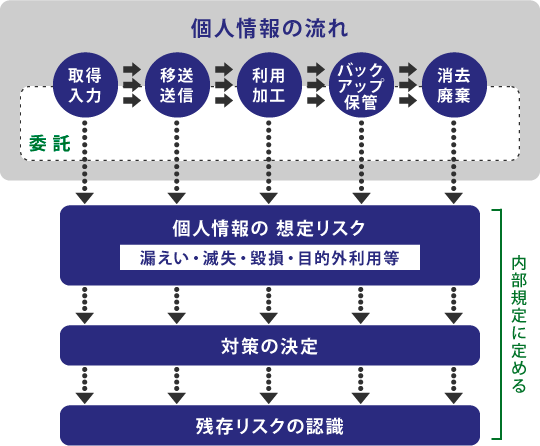

STEP04�Őo�����l���ɂ��āA���̌l��A���ЂŎ擾�����Ƃ�����p�������܂łm�ɂ��A���ꂼ��̋ǖʖ��ɑz�肳��郊�X�N��o���A���̕��͋y�ё����������K�v������܂��B

�y�l���戵�̗���Ƒz�肳��郊�X�N��z

| �l���戵�̗��� | ���X�N |

|---|---|

| �擾�E���� | �����A�j��A����A������A���̓~�X |

| �ڑ��E���M | �ڑ����̓���A�j��A�Ǝ҂ƌ_���̖��A�s���A�N�Z�X |

| ���p�E���H | �ڑ����̓���A�����A�j��A����A������A���̓~�X�A�s���A�N�Z�X�A�s�����p�A�ړI�O���p |

| �o�b�N�A�b�v�E�ۊ� | �����A�j��A����A������A�s���A�N�Z�X�A�E�C���X���� |

| �����E�p�� | �����s���A�ė��p |

�y�l���戵�̗���Ə��`�ԁA�z�胊�X�N�y�т��̑���z

| ���`�� | ���X�N | �� | |

|---|---|---|---|

| �ۊ� | �� | �����A���� | ���t���b�J�[��L���r�l�b�g�ɕۊǂ��� |

| �ݏo�y�ѕԋp�ɂ��đ䒠�Ǘ����� | |||

| �V�X�e����� | �����A���� | �A�N�Z�X����ɂ�闘�p�҂̐��� | |

| �o�b�N�A�b�v����� | |||

| �E�C���X | �E�C���X��\�t�g���� | ||

| �o�b�̎Г������֎~ | |||

| �p�� | �� | �����s�� | �V�����b�_�[���� |

| ��ʂ̏ꍇ�͗n������ | |||

| �ė��p | �ė��p�◠�����p�֎~ | ||

| �V�X�e����� | �����s�� | �f�[�^�����\�t�g�̗��p | |

| ���f�B�A�V�����b�_�[���� | |||

| �ė��p | ���p�I����S�f�[�^�̊��S���� |

�y�K�v�Ȏ������m�ہz

STEP05�̎��{�Ɋ�Â��A�e����y�ъK�w�ɂ�����l����ی삷�邽�߂̑̐��̐����𗧈Ă��A��\�҂ɒ��܂��B����ɂ��A��\�҂͌o�c������z�����l�����ߓ����w�����邱�ƂƂȂ�܂��B

STEP 06�F�����K�����̍쐬

STEP05�܂ł̌o�߂Ɋ�Â��A���Ђ̋Ǝ��K�͂ɉ������������̂�������K�����쐬���܂��B

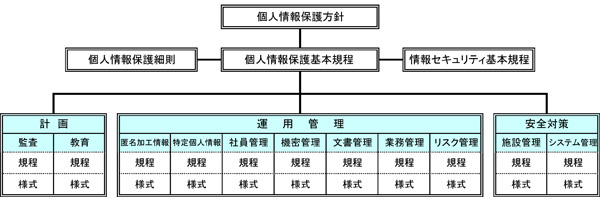

�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����{�ɂ������ẮA�Œ���ȉ��̋K��������K�v������܂��B�S�Ă̖����y�я]�ƈ����l���̕ی���������邽�߂ɁA��̓I�Ȏ菇���i�����ڍׂɋK�肳��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B

A�F�l������肷��菇�Ɋւ���K��

���Ɏ擾���Ă���l���͂��Ƃ��A�V�����擾����l���̓��肷��ꍇ�ɂ��R�ꂪ�Ȃ��悤�ɒ�߂܂��B

�l���ی�Ǘ��҂��A�l���̓���Ɋւ���ŐV�𑬂₩�ɔc���ł���d�g�݂ɂ��܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�l���̓���j

��Z���@�l���ی�Ǘ��҂́A���Ƃ̗p�ɋ����邷�ׂĂ̌l������肷�邽�߂̎菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�A�@�l���ӔC�҂́A�u�l���ی�ב��v�ɒ�߂�ꂽ�菇�ɏ]���A�l���̍��ځA���p�ړI�A�ۊǏꏊ�A�ۊǕ��@�A�A�N�Z�X����L����ҁA���p�����A�ۊNJ����Ȃǂ��L�ڂ����A�l�����Ǘ����邽�߂̑䒠������ƂƂ��ɁA���Y�䒠�̓��e�����Ȃ��Ƃ��N���A�K�X�Ɋm�F���A�ŐV�̏�Ԃňێ�����B - �y�l���ی�ב���z

- �i�l���̓���j

�恛���@�e����̌l���ӔC�҂́A�u�l�����蒲���\�v�ɏ]���A�ۗL����l���̓���i���X�g�A�b�v�j������B

�A�l���ӔC�҂́A�l���S���҂Ɏw�����āu�l�����蒲���\�v�����������m�F�̌�A���i�����ǂ֒�o����B

�B���i�����ǂ́A�K�v�ɉ����ĕ���q�A�����O�����{���A�S����̌l������肵�A�u�l���Ǘ��䒠�v�ɐ�������B�܂��A����ԂɌׂ��Ď戵���l���ɂ��Ắu�l���戵�t���[�}�v���쐬����B

�C�V�K�̌l�����擾����ꍇ�́A�恛���ɏ]���A�l���ӔC�҂̏��F����̂Ƃ���B

B�F�@�߁A������߂�w�j���̑��̋K�͂̓���A�Q�Ƌy�шێ��Ɋւ���K��

���肵���@�ߓ��ɂ��ď�ɍŐV�ł��Q�Ƃ��A�K�v������ꍇ�ɂ́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���ɔ��f������菇���K�肵�܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�@�߁A������߂�w�j���̑��̋K�́j

�恛���@�l���ی�Ǘ��҂́A�l���̎戵���Ɋւ���@�߁A������߂�w�j���̑��̋K�͂���肵�Q�Ƃł���菇���m�����A���A�ێ�����B - �y�l���ی�ב���z

- �i�@�߁A������߂�w�j���̑��̋K�́j

�恛���@���i�����ǂ́A�l���̎戵���Ɋւ���@�߁A������߂�w�j�y�т��̑��̋K�́i�ȉ��A�@�ߓ��Ƃ����j����肵�A�u�l���ی�@�K���ꗗ�\�v�ɓo�^����B

�A�@�ߓ��́A�u�l���ی�@�K���ꗗ�\�v�ɒ�߂�ۊǏꏊ�iURL���j���Q�Ƃ���B

�B���i�����ǂ́A3�J�����Ɉȉ��̃T�C�g�̏��m�F�̏�A�u�l���ی�@�K���ꗗ�\�v���X�V����B���̑��@�ߓ��̉���ɋC�Â����ꍇ�́A�����u�l���ی�@�K���ꗗ�\�v���X�V����B- �� JIPDEC �v���C�o�V�[�}�[�N������https://privacymark.jp

- �� �l���ی�ψ���https://www.ppc.go.jp/

- �� �s���{��

C�F�l���ی샊�X�N�A�Z�X�����g�y�у��X�N�Ή��̎菇�Ɋւ���K��

���X�N�͊��̕ω���Z�p�̐i�����ɂ��ϓ����܂��̂ŁA����I�Ȍ�������K�v�ɉ����Č����������{���邱�Ƃ��K�肵�܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i���X�N�A�Z�X�����g�y�у��X�N��j

��Z���@�l���Ɋւ��郊�X�N�ɂ��āA���̎����܂��āA�l���ی샊�X�N�A�Z�X�����g�i���X�N�����A���͋y�ѕ]���j�����邽�߂̎菇���߁A�����{����B�菇�y�ю��{�������e�ɂ��ẮA���Ȃ��Ƃ��N���y�ѕK�v�ɉ����ēK�X�Ɍ������B

�P. ���̊ϓ_���A�l���ی�̃��X�N��Ƃ���B

�@a) �\�z�E�^�p�w�j�ɒ�߂鎖��

�@b) �@�ߋy�э�����߂�w�j���̑��̋K�͂Ɋւ��鎖��

�@c) �l���̘R�����A�Ŏ����͂������Ɋւ��鎖��

�Q. �J��Ԃ����{�����l���ی샊�X�N�A�Z�X�����g�ɁA��ѐ��y�ёÓ���������A���A��r�\�Ȍ��ʂݏo�����Ƃ��m���ɂ���B

�R. �l���ی샊�X�N����肷��B

�@a) ���Ɩ��ɁA�l���̎戵������肷��B

�@b) �l���̎擾�A�ۊǁA���p�y�я������Ɏ���e�ǖʂɂ����āA�K���ȕی�[�u���u���Ȃ��ꍇ�ɑz�肳��郊�X�N����肷��B

�@c) ��L�œ��肵�����X�N�̃��X�N���L�҂���肷��B

�S. �l���ی샊�X�N�́E�]������B

�@a) �O���œ��肵�����X�N�ƁA��P���̃��X�N��Ƃ��r����B

�@b) ���X�N�Ή��̗D�揇�ʂ𖾂炩�ɂ���B - �y�l���ی�ב���z

- �i�l���̃��X�N�F���j

�恛���@���i�����ǂ́A�O���Ő��������u�l���Ǘ��䒠�v���l���ӔC�҂ɒʒm����B

�A�l���ӔC�҂́A�O���̒ʒm�Ɋ�Â��A���肵���l���̎擾�E���́A�ڑ��E���M�A���p�E���H�A�ۊǁE�o�b�N�A�b�v�A�����E�p���Ɏ���l���̎戵���̈�A�̗���̊e�ǖʂɂ����āA�K���ȕی�[�u���u���Ȃ��ꍇ�ɑz�肳��郊�X�N��o���A�u�l��X�N�Ǘ��䒠�v���쐬���A���i�����ǂ֒�o����B

�i�l���ی샊�X�N�敪�j

�恛���@�l���ی샊�X�N�����݉������ꍇ�̉e���x�A���X�N�̔����m���y�ьl���̋K�͓��𑍍��I�ɕ]�����āA�l�����d�v�x�ɉ����Ď��̂Ƃ���R�敪����B- 1.�d�v�l���

- 2.��ʌl���

- 3.���̑��l���i�d�v�l���A��ʌl���ȊO�̌l���j

- 1.��ʏ���҂̌l���

- 2.�ڋq�x���i�Ɋ܂܂��l���

- 3.�V�X�e���̉^�p�E�ێ�E�T�[�r�X�Ŏ戵���l���œ��Ƀf�[�^�ʂ���������

- 4.�Г��̌l���ł����đS�ГI�K�͂ɑ����������

- 5.�Љ�I�ʔO����e���̑傫�����́i�̗p�֘A���Ȃǁj

D�F��Ђ̊e����K�w�ł̌����y�ѐӔC�Ɋւ���K��

�l���ی�Ǘ��ҋy�ѕ���ӔC�ғ��̌�����ӔC�m�ɋK�肵�Ȃ���Ȃ�܂���B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�����A�ӔC�y�ь����j

��Z���@�В��́A�l���ی�Ɋ֘A��������ɑ��āA�ӔC�y�ь������]�Ǝ҂֊��蓖�Ă�ƂƂ��ɁA���̌��ʂ𗘊Q�W�ҁi�]�Ǝҁj�Ɏ��m����B

�A �В��́A�ӔC�y�ь������A���̎��������{���邽�߂Ɋ��蓖�Ă�B

�P. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����A�\�z�E�^�p�w�j�̗v�������ɓK��������B

�Q. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�̐��ʂ��В��ɕ�����B

�B �����y�і����ɑ���ӔC�y�ь������A�����K���Ƃ��ĕ���������B - �y�l���ی�E�������K����z

- �i�����y�ѐӔC�����j

��S���@���Ђ̌l���ی���{�E�^�p�Ɋւ������y�ѐӔC�����͎��̂Ƃ���Ƃ���B

- ��\�������

- 1.���Ђ̌l���ی���{�E�^�p�Ɋւ���ŏI�ӔC�y�ь���

- 2.�l���ی���j�̍���A���F�A���s�A�ێ��y�ь������̎��{

- 3.�l���ی���j�̑S�]�Ǝ҂ւ̎��m�O��y�ш�ʂւ̌��J���{

- 4.�l���ی�ɕK�v�Ȏ����̏����@��

- �l���ی�Ǘ���

- 1.�K�i�u�\�z�E�^�p�w�j�v�̗v�������ɓK�������l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̎��{�y�шێ��̎��{

- 2.�e����̌l���ӔC�ҋy�ьl���ی쐄�i�ψ���ւ̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e������Ɋւ�����m�O��̎��{

- 3.�l���ی���j�̑S�]�Ǝ҂ւ̎��m�O��̎��{�@��

- ��\�������

E�F�ً}����(�R�����A�Ŏ��܂��͚ʑ������ꍇ)�ւ̏����y�ёΉ��Ɋւ���K��

�ً}���Ԃɔ����Ă̑Ή��菇���K�肷��K�v������܂��B���̎菇�́A�ً}���Ɏ��{�\�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�܂���B

�R�����������������ꍇ�̖{�l�ւ̑Ή��A�l���ی�ψ���A��ʍ��c�@�l���{���o�ώЉ�i����v���C�o�V�[�}�[�N���i�Z���^�[�A�w��@�ցA�F��l���ی�c�̓��W�@�y�у}�X�R�~���ւ̑Ή����K�肵�Ă����K�v������܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�ً}���Ԃւ̏����j

��Z���@�ً}���Ԃ���肷�邽�߂̎菇�y�ѓ��肵���ً}���Ԃɂǂ̂悤�ɑΉ����邩�̎菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�A�@�ً}���Ԃւ̏����y�ёΉ��Ɋւ���K��ɂ́A�l���ی샊�X�N���l�����A���̉e�����ŏ����Ƃ��邽�߂̎菇���܂ނ��ƁB

�B�@�ً}���Ԃւ̏����y�ёΉ��Ɋւ���K��ɂ́A�ً}���Ԃ����������ꍇ�ɔ����A���̎�����Ή��菇�Ɋ܂ނ��ƁB- 1.�R�����A�Ŏ����͂��������������l���̓��e��{�l�ɑ��₩�ɒʒm���邩�A���͖{�l���e�Ղɒm�蓾���Ԃɒu�����ƁB

- 2.��Q�̖h�~�A�ގ����Ă̔�������Ȃǂ̊ϓ_����A�\�Ȍ��莖���W�A���������y�ёΉ�����A�x�Ȃ����\���邱�ƁB

- 3.�����W�A���������y�ёΉ�����W�@�ւɒ����ɕ��邱�ƁB

- �y�l���ی��@�Ǘ��K����z

- �i�`���j

�恛���@�l���Ɋւ��鎖�̂����������ꍇ�A���邢�͎��̔����̉\�������o�����ꍇ�A�����ҕ��тɎЊO��������Ј��́A���₩�Ɂu���E���k�����v�֕��邱�ƁB

�A�u���E���k�����v�̕��咷�́A�S���҂���̕Ɋ�Â��A�l���ی�Ǘ��҂֎��̕����o���邱�ƁB

�i�l���ی�Ǘ��҂̐Ӗ��j

�恛���@�l���ی�Ǘ��҂́A���̕��̓��e�f���āA���̂Ƃ���Ή����u�����{���邱�ƁB- 1.�Y������l���̗��p�A�y�шϑ����̒��~

- 2.�Г��̊֘A����E�����̊Y���Ɩ��̒��~

- 3.�Ɩ��ϑ���ɑ���A���ƑΉ����u�̎w����

�i��@�Ǘ���ψ���j

�恛���@�l���ی�Ǘ��҂́A�l��̂��������A���d����Ɍq����Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A�В��̏��F�āu�l���ی�Ɋւ����@�Ǘ���ψ���v��ݒu����B

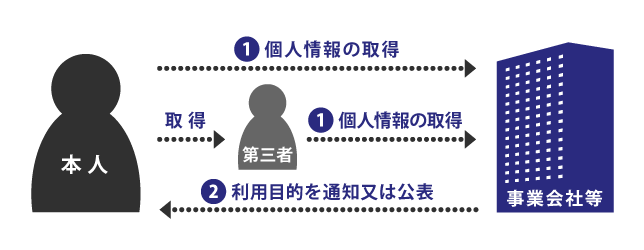

F�F�l���̎擾�A���p�y�ђɊւ���K��

�l���̎擾�A���p�y�ђɊւ���֘A�������̎菇���K�肵�܂��B

�l���̎擾�Ɋւ��ẮA���ڏ��ʂɂ��擾(�E�F�u�T�C�g����̓��͂��܂܂�܂�)�Ƃ���ȊO�̏ꍇ�ɕ����āA�Ɩ��̊e��ʂɉ����������ɂ��ďڂ����K�肵�܂��B

�擾�A���p�y�ђ̌���

| a. �擾�̌��� | �E���p�ړI�̓��� �E�K�@�E�����Ȏ�i�ɂ��擾 �E�v�z���l���̎擾�E���p�E�̐��� |

|---|---|

| b. ���p�̌��� | �E�ړI���ŗ��p �E�ړI�O���p�́A�\�ߖ{�l�ɒʒm�����ӂ� |

| c. �̌��� | �E�\�ߖ{�l�ɒʒm�����ӂ� |

- �l�����擾�����ꍇ�̗���

�y�l�����擾�����ꍇ�̎���z

�y�l�����擾�����ꍇ�̎���z

- �E�ϑ������ꍇ

- �E��O�҂Ƃ��Ē����ꍇ

- �E���J���擾�����ꍇ

- �E�Ď��J�����ɂ���Ď擾�����ꍇ

- �E�����ɂ���Ď擾�����ꍇ

- �E�{�l���璼�ڏ��ʂɂ���Ď擾����ꍇ

- ���ڏ���(���A�v�����A���̑�)�ɂ��擾�̗���

- �{�l�ɘA�����͐ڐG(�_�C���N�g���[�����X�ցA�d�b�A���̑�)���闬��

G�F�l���̓K���Ǘ��Ɋւ���K��

�K���Ǘ��Ɋւ���K��ɂ́A���m���̊m�ۋy�ш��S���̊m�ۂɊւ���K�肪�܂܂�܂��B

- ���m���̊m��

- �f�[�^�����V�X�e���̉^�p�A�X�V�葱���A�������ʂ̊m�F�y�ьl���戵�S���҂̃~�X��h�~����葱���Ɋւ��ċK�肷��K�v������܂��B

- ���S���̊m��

- ���Ɖ�Ђ̋Ɩ����e��K�͂ɉ����������I�Ȉ��S����K�肷��K�v������܂��B

- a. ���ފفi���j�̊Ǘ��A�l���̓���h�~���̑[�u�Ɋւ���K��

- b. �l���y�т�����戵�����V�X�e���ւ̃A�N�Z�X����A�s���\�t�g�E�G�A��A���V�X�e���̊Ď����̑[�u�Ɋւ���K��

- c. �l���̕ۊǁE�p���E�o�b�N�A�b�v���Ɋւ���l���Ǘ��K��

- d. �l���̎戵�ϑ��Ɋւ���ϑ���̑I���y�ь_��̊�����߂��l���̈ϑ���̊ēɊւ���K��

H�F�{�l����̊J�����̐������ւ̑Ή��Ɋւ���K��

�ۗL�l�f�[�^�́A���Y�{�l�ɊJ���������߂錠��������A�{�l����̗v���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɑΉ����ׂ����ڍׂɋK�肷��K�v������܂��B

- �{�l����̊J�����̐������ւ̑Ή��̗���

I�F�Г�����Ɋւ���K��

���Ɖ�Г��́A�S�]�ƈ��Ɍl���ی�}�l�W�����g�V�X�e����K�ɉ^�p���邽�߂̕K�v�ȋ�����s��Ȃ���Ȃ�܂���B

- ����̑Ώێ�

- �S�]�ƈ��F�����A���Ј��A�_��Ј��A�h���Ј��A�p�[�g�A�A���o�C�g��

- ����̖ړI

- �ȉ��̍��ڂɊւ��ė��������邱�Ƌy�ї���x�̃`�F�b�N�����{

- �E�l���ی���j

- �E�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���ɓK�����邱�Ƃ̏d�v���◘�_��

- �E�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���ɓK�����邽�߂̖�����ӔC��

- �E�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɉᔽ�����ꍇ�̃��X�N��

- �K��ɐ��荞�ލ��ڗ�

- a. �ړI

- b. �����E���ԁE�Ώێ�

- c. ���e�A���@�y�яꏊ

- d. �̐��i�S���ҁj

- e. �ʒm�葱

- f. ��u�҂̏o���m�F���@

- g. ���{���ʂ̊m�F���@

- h. ���{�L�^�̓��e�y�ѕۊǕ��@��

- �y�l���ی싳��K����z

- �i�K�p�͈́j

�恛���@�{�K���ɂ����鋳��̓K�p�͈͂́A�ٗp�W�ɂ���]�ƈ��i���Ј��A�_��Ј��A�����Ј��A�p�[�g�Ј��A�A���o�C�g�Ј����j�A�����y�єh���Ј����܂ނ��̂Ƃ���B

�i����P�����e�j

�恛���@����P���̓��e�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

1.�l���ی�ɂ��Ă̊W�@�ߋy�юГ��K�����Ɋ�Â��������C

�i����ӔC�ҁj

�恛���@����ӔC�҂́A�l���ی�Ǘ��҂�������A����P���̊��E���Ă�����B

�i����ӔC�҂̖����j

�恛���@����ӔC�҂͎��̋Ɩ������{����B- 1.�N�x�̋���v��̗���

- 2.������{�y�ю��{���ʂ̕]��

- 3.������{�̊֘A�����ւ̕�

J�F�������������̊Ǘ��Ɋւ���K��

�l���ی���j�A�����K���A�v�揑�y�ыL�^�́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����\�����镶���Ƃ��ĊǗ����Ȃ���Ȃ�܂���B

- �����͈̔�

- �l���ی���j

- �����K��

- �v�揑

- �L�^

- �����Ǘ�

- ���s�E�����̊Ǘ�

- �ŐV�ł̊Ǘ�

- �ۊǁE�z�z�̊Ǘ�

- �L�^�̊Ǘ�

- �K�v�ȋL�^�̓���

- �ۊǁE�ی�E�ۊNJ��ԁE�p�����@��

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�������������̊Ǘ��j

��Z���@�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���y�э\�z�E�^�p�w�j�ŗv������Ă��镶�����������́A���̎������m���ɂ��邽�߂ɊǗ�����B

- 1.�K�v�Ȏ��ɁA�K�v�ȏ��ŁA����\�����p�ɓK������Ԃł���B

- 2.�\���ɕی삳��Ă���i�Ⴆ�A�@�����̑r���A�s�K�Ȏg�p�y�ъ��S���̑r������̕ی�j�B

- 1.�z�t�A�A�N�Z�X�A�����y�ї��p

- 2.�ǂ݂₷�����ۂ���邱�Ƃ��܂ށA�ۊNjy�ѕۑ�

- 3.�ύX�̊Ǘ��i�Ⴆ�A�ł̊Ǘ��j

- 4.�ێ��y�єp��

- �y�l���ی앶���Ǘ��K����z

- �i�K�p�͈́j

�恛���@�{�K���́A�l���ی�Ɋւ���l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�������y�т���Ɋ֘A���镶���ɓK�p����B

�K������{�K���ɒ�߂�ꂽ�Ǘ����ڂ��A�����ɓK�p���邽�߂ɕK�v�ƂȂ�菇���K�肵������

�ב�����{�K���ɒ�߂�ꂽ�����Ɋւ���Ǘ��̑Ώۋy�ю菇���K�肵������

�l������{�K���ɒ�߂�ꂽ�v�揑�y�ъǗ��䒠�����L�ڂ��邽�߂̏�������

�i�����Ǘ��菇�j

�恛���@�Ǘ��̑ΏۂƂȂ�K���y�эב��́A�w�����Ǘ��ꗗ�\�x�ɒ�߂�B

�A�K���y�эב��̍쐬�A���F�A����̍�Ǝ菇�͎����ɒ�߁A�z�z�͈͋y�єp���菇�́w�����Ǘ��ꗗ�\�x�ɒ�߂�B

�B�V���ɋK���y�эב������쐬����ꍇ�́A���Y�K�����̒S�����傪�N�Ă��A�l���ӔC�ҋy�ьl���ی�Ǘ��҂��m�F���A��\������В��̏��F��A�w�����Ǘ��ꗗ�\�x�ɒlj��o�^���Ǘ�������Ƃ���B

K�F���y�ё��k�ւ̑Ή��Ɋւ���K��

- �E���Ɖ�Г��́A�{�l����̋��y�ё��k�ɑ��āA�v���ɑΉ�����̐����ڍׂɋK�肷��K�v������܂��B

- �E��݂̒S�������܂��͒S���҂��߂Ă����K�v������܂��B

- �E���̏d�v�x�ɉ����ĉ�Б�\�҂֕���̐����K��ɐ��荞�ޕK�v������܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i���y�ё��k�ւ̑Ή��j

��Z���@�l���̎戵���y�ьl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋւ��āA�{�l����̋��y�ё��k���t���āA�K���v���ȑΉ����s���菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�A ���y�ё��k�ւ̑Ή������{����B

�B ���̐\���Đ���A�{�l�ɂƂ��Ė��m�ɂ���B

�C �F��l���ی�c�̂̑Ώێ��Ǝ҂ƂȂ��Ă���ꍇ�́A���Y�c�̂̋������̐\���o�������B

�D �{�l����̋��y�ё��k���t���āA�K���v���ȑΉ����s�����߂̑̐�������B - �y���y�ё��k�Ή��K����z

- �i���E���k�����j

�恛���@�{�l����̋��y�ё��k�����́A�l���ی쐄�i�����Ǔ��ɐݒu����B

�i���E���k�����̌��\�j

�恛���@�{�l����̋��y�ё��k�����Ѓz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���B

�i��t���@�j

�恛���@�{�l����̋��y�ё��k�ɂ��āA���ЁE�d�b�EFAX�E�d�q���[���E�X���ɂ��₢���킹����B

�A���y�ё��k�����́A�ȉ��̂Ƃ���Ƃ���B

��XXX-XXXX

�����s�`��XXXX

�d�b�ԍ��@XX-XXXX-XXXX

FAX�@ XX-XXXX-XXXX

�d�q���[���@XXX@XXX.XX.XX

L�F�Ď��A����A���͋y�ѕ]���A���тɓ����č��Ɋւ���K��

�Ď��A����A���͋y�ѕ]���́A�e����y�ъe�K�w�œ���I�ɋC�Â��������������ꍇ�ɐ������Ă������Ƃ��K�肵�܂��B

�����č��́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���́u�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j�v�ւ̓K���Ɖ^�p�����I���K�v�ɉ����Đ����_�����]�����Ȃ���Ȃ�܂���B

- �K��ɐ��荞�ގ�����

- a. �ړI

- b. �����E���ԁE�Ώ�

- c. ���{�̐�

- d. �č��S���҂̐Ӗ��ƌ����A�ϗ��A���`��

- e. �v��i��{�v��E�ʌv��E��\�҂ɂ��v��̏��F���j

- f. ��č�����ւ̒ʒm�葱���@

- g. �č����i��\�҂ւ̕A��̊J�Áj

- h.�t�H���[�A�b�v

- i.�č��L�^�̓��e�y�ѕۊǕ��@��

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�Ď��A����A���͋y�ѕ]���j

��Z���@�e����y�ъK�w�̊Ǘ��҂�����I�ɁA�y�ѓK�X�Ƀ}�l�W�����g�V�X�e�����K�ɉ^�p����Ă��邱�Ƃ��m�F����菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�A �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����K�ɉ^�p����Ă��邩�ǂ������m�F���邽�߂ɁA���̎��������肷��B- 1.�ΏۂƂ���l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p��

- 2.�O���őΏۂƂ����^�p�̊Ď��A����A���͋y�ѕ]���̕��@

- 3.��P���őΏۂƂ����^�p�̊Ď��y�ё���̎��{����

- 4.��P���őΏۂƂ����^�p�̊Ď��y�ё���̎��{��

- 5.��P���őΏۂƂ����^�p�̕��͋y�ѕ]���̎���

- 6.��P���őΏۂƂ����^�p�̕��͋y�ѕ]���̎��{��

- �y�l���ی�č��K����z

- �i�K�p�͈́j

�恛���@�č��̑Ώ۔͈͂́A���̂Ƃ���Ƃ���B- 1.���V�X�e���F�l�����������邷�ׂĂ̏��V�X�e��

- 2.�Ɩ��F�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋ�Â��Čl������舵���S�Ɩ�

- 3.����F�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋ�Â��Čl������舵���֘A����

�i������j

�恛���@�č��̎��{�����́A���̂Ƃ���Ƃ���B- 1.�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̏C�����̎��{�ɉ����ēK���s�����ƁB

- 2.�^�p�̊č��́A���N���̊��Ԃ��ߍs�����ƁB

- 3.���̑��K�v�ɉ����Đ����č����s�����ƁB

�i���{�̐��j

�恛���@�l���ی�č��ӔC�҂́A�č��ɌW�鎖������ǂ���B

�A�l���ی�č��ӔC�҂́A�č��l�ɂ����{�̐���Ґ����邱�Ƃ��ł���B

M�F�s�K���y�ѐ������u�Ɋւ���K��

�ً}���Ԃ̔����A�O���@�ւ̎w�E�A�_�����ʋy�ъO������̋��ɂ��s�K�����������ꂽ�ꍇ�A���̕s�K���ɑ��Đ������u���u����菇���K�肵�Ȃ���Ȃ�܂���B

- �K��ɐ��荞�ލ��ڗ�

- a. �s�K���̑Ώ�

- b. �s�K���̌������������邽�߂̏��u�̌���

- c. �������u���v�悵�A�v�悳�ꂽ���u�����{

- d. ���{���ꂽ�S�Ă̐������u�̗L�������A���͋y�ѕ]��

- e. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉��P

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�s�K���y�ѐ������u�j

��Z���@���̎������܂߂āA�s�K���ɑ��鐥�����u�����{���邽�߂̐ӔC�y�ь������߂�菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�P. ���̕s�K���ɑΏ����A�Y������ꍇ�ɂ́A�K���A���̎������s���B

�@a) ���̕s�K�����Ǘ����A�C�����邽�߂̏��u���Ƃ�B

�@b) ���̕s�K���ɂ���ċN���������ʂɑΏ�����B

�Q. ���̎����ɂ���āA���̕s�K���̌������������邽�߂̏��u����������B

�@a) ���̕s�K�����y�ѕ��͂���B

�@b) ���̕s�K���̌�������肷��B

�@c) �ގ��̕s�K���̗L���A���͂��ꂪ��������\������������B

�R. �������u���v�悵�A�v�悳�ꂽ���u�����{����B

�S. ���{���ꂽ�S�Ă̐������u�̗L�������A���͋y�ѕ]������B

�T. �K�v�ȏꍇ�ɂ́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉��P���s���B

�@�A �s�K�������炩�ƂȂ����ꍇ�A�O���e���̎��������{����B

�@�B ��1���e���̎��{���ʂɂ��āA��������������ێ�����ƂƂ��ɁA�В������F����B - �y�l���ی�ב���z

- �i�������u�̎菇�j

��Z���@�s�K�������������ꍇ�ɂ́A���Ɍf����菇�Ő������u�����{����B

�P. �������u�S���҂́A���̕s�K���ɑΏ����A�Y������ꍇ�ɂ́A�K���A���̎������s���B

�@a) ���̕s�K�����Ǘ����A�C�����邽�߂̏��u���Ƃ�B

�@b) ���̕s�K���ɂ���ċN���������ʂɑΏ�����B

�Q. �������u�S���҂́A���̎����ɂ���āA���̕s�K���̌������������邽�߂̏��u����������B

�@a) ���̕s�K�����y�ѕ��͂���B

�@b) ���̕s�K���̌��������ɂ���B

�@c) �ގ��̕s�K���̗L���A���͂��ꂪ��������\������������B

�i�ȉ��ȗ��j

N�F�}�l�W�����g���r���[�Ɋւ���K��

�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�������ǂ����̂Ƃ��邽�߂̎d�g�ݑS�̂̌������B

�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p����O�̏����̌������B

- �K��ɐ��荞�ލ��ڗ�

-

a. �O��܂ł̃}�l�W�����g���r���[�̌��ʂ܂����������̏�

b. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋ֘A����O���y�ѓ����̖��_�̕ω�

c. �ȉ��̏܂����A���݂̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�̕]��

�@1) �s�K���y�ѐ������u

�@2) �Ď��y�ё���̌���

�@3) ���������

�@4) �l���ی�ړI�̒B��

d. ���Q�W�҂���̃t�B�[�h�o�b�N

e. ���X�N�A�Z�X�����g�̌��ʋy�у��X�N�Ή��v��̏�

f. �p���I���P�̋@��

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�}�l�W�����g���r���[�j

��Z���@�}�l�W�����g���r���[�����{����菇������K���Ƃ��ĕ���������B

�A �В��́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e�����A���������A�K�A�Ó����L���ł��邱�Ƃ��m���ɂ��邽�߂ɁA���Ȃ��Ƃ��N���y�ѕK�v�ɉ����ēK�X�Ƀ}�l�W�����g���r���[�����{����B

�B �}�l�W�����g���r���[�̎��{�ɂ������ẮA���̎������l������B

�@�P. �O��܂ł̃}�l�W�����g���r���[�̌��ʂ܂����������̏�

�@�Q. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋ֘A����O���y�ѓ����̖��_�̕ω�

�@�R. �ȉ��̏܂����A���݂̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�̕]��

�@�@a) �s�K���y�ѐ������u

�@�@b) �Ď��y�ё���̌���

�@�@c) ���������

�@�@d) �l���ی�ړI�̒B��

�@�S. ���Q�W�҂���̃t�B�[�h�o�b�N

�@�T. ���X�N�A�Z�X�����g�̌��ʋy�у��X�N�Ή��v��̏�

�@�U. �p���I���P�̋@�� - �y�l���ی�ב���z

- �i�}�l�W�����g���r���[�j

�恛���@�В��́A���N3���Ɍl���ی�}�l�W�����g�V�X�e����������c�i�ȉ��A��������c�Ƃ����j���J�Â���B

�A��������c�̎Q���҂́A�В��̂ق��l���ی�Ǘ��ҁA�l���ی쐄�i�ψ�����o�[�y�ьl���ی�č��ӔC�҂Ƃ���B

�B���Ɍf����菇�Ōl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̌����������{����B- 1.�l���ی쐄�i�����ǂ́A��{�K���恛���ɒ�߂鎖���ɂ��ď����������A��������c�ɕ���

- 2.�l���ی쐄�i�����ǂ�����ꂽ�������ƂɌl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̌��������s���A���莖���ɂ��ĉ��P���w������

- 3.�l���ی�Ǘ��҂́A���P�̎��{���ʂ��В��ɕ���

O�F�����K���̈ᔽ�Ɋւ��锱���̋K��

�l���̎�舵���Ōl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɉᔽ�����ꍇ�̑[�u���K�肷��B

�����K��́A���Ђ̏A�ƋK�����ɒ�߂��Ă�����̂�K�p���邱�Ƃ��\�ł��邪�A���̏ꍇ�ɂ́A�{�K��̒��œK�p����K����������K�v������܂��B

- �y�l���ی��{�K����z

- �i�����j

�恛���@�{�K���Ɉᔽ�����ꍇ�́A�A�ƋK���̔����ɑ����ď���������̂Ƃ���B

P�F�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\���}�b�v

�֘A����ŐV�e���v���[�g�́A�����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B

Stage�R�^�p

Stage 2�ō\�z�����K���y�їl���ނɊ�Â��A�S�]�ƈ���ΏۂɌl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̋�������{��A�S�Ђʼn^�p���J�n���܂��B

�\�z�����}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�`�F�b�N���s���A�s�����������ꍇ�ɂ́A�������u���s���K���ޓ��̌����������܂��B

STEP 07�F����̎��{

����Ɋւ���K��ɒ�߂�ꂽ�菇�ɏ]���āA����S���҂���������{���܂��B ������{��́A������ʂ̊m�F���s���ƂƂ��ɁA����L�^���c���A����ȍ~�̋���ɔ��f���鎑���Ƃ���K�v������܂��B

STEP 08�F�^�p�̊J�n

�v�悪���Ă��A���̎��{�菇���K�肳��A�K�v�ȑ̐����m�����A�e�S���҂̐ӔC�E�������K�肳��A�S�]�ƈ��̋�����{�����i�K�ŁA���߂Čl���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p���\�ƂȂ�܂��B

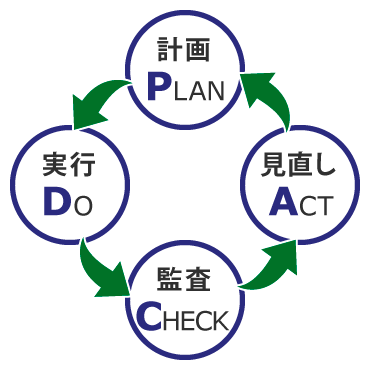

�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���́A�l���ی���j�Ɋ�Â��A�v������i�o�k�`�m�j�A���s���i�c�n�j�A�č����i�b�g�d�b�j�j�A�������i�`�b�s�j���s���Ƃ����A���̂o�c�b�`�T�C�N�����ێ��p�����邱�Ƃɂ��A���Ɖ�Ђ̊Ǘ��\�͂����߂Ă������Ƃɂ���܂��B

STEP 09�F�^�p�̓_���E���P

�č��ӔC�҂́A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���^�p�J�n������Ԃ��o�߂������_�ŁA�l���ی�̏ɂ��ē_�����]�������Ȃ���Ȃ�܂���B

�č��ӔC�҂́A�]���̌��ʂ��č����Ɏ��܂Ƃ߁A���Ɖ�Г��̑�\�҂֒�o���܂��B

�����č��̎菇

- �č��v��̗���

- �č����̑I��

- �����ނ̊č�

- ���{����

- ���o

- �t�H���[�A�b�v����

�i�����j�č����̂��̂ɂ��Ă����P���K�v�ƂȂ�܂��B�o�c�b�`�T�C�N���́A�}�l�W�����g�V�X�e���S�̂͂������ł����A�X�̊����ɂ����Ă��K�p���ׂ����̂Ƃ���܂��B

�y�}�l�W�����g���r���[�z

�}�l�W�����g���r���[�Ɋւ���K��ɒ�߂�ꂽ�菇�ɏ]���A����̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���œK�ł��邩�ǂ��������������A�K�v�ɉ����ĉ��P�����{���܂��B

�v���W�F�N�g�`�[���́A�č����ʂ��đ�\�҂���o���ꂽ�������w���ɏ]���A�l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉��P�����{���܂��B

�K�v�ȉ��P�[�u�̌�A�Y������K�������ɉ��P���e�f�����A���P���y�щ��P���e���𗚗��Ƃ��ċL�^���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

- �u�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j�v�ɂ����Ă͈ȉ��̎������l�����Ȃ���Ȃ�܂���B

- a. �O��܂ł̃}�l�W�����g���r���[�̌��ʂ܂����������̏�

b. �l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���Ɋ֘A����O���y�ѓ����̖��_�̕ω�

c. �ȉ��̏܂����A���݂̌l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�̕]��

�@1) �s�K���y�ѐ������u

�@2) �Ď��y�ё���̌���

�@3) ���������

�@4) �l���ی�ړI�̒B��

d. ���Q�W�҂���̃t�B�[�h�o�b�N

e. ���X�N�A�Z�X�����g�̌��ʋy�у��X�N�Ή��v��̏�

f. �p���I���P�̋@��

- a. �O��܂ł̃}�l�W�����g���r���[�̌��ʂ܂����������̏�

�֘A����ŐV�e���v���[�g�́A�����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B

Stage�S�\���E�R��

�o�}�[�N�\�����ނ��쐬���A�i�h�o�c�d�b�܂��͎w��R���@�ւ\�����A�����y�ь��n�R�������܂��B

STEP 10�F�t�^�@�֓��\��

�v���C�o�V�[�}�[�N�t�^�K�i���R���̐\���ɍۂ��ẮA�\������STEP 01����STEP 09�܂Ŏ��{���Ă��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B

�v���C�o�V�[�}�[�N�t�^�K�i���R���̐\���́A��ʍ��c�@�l���{���o�ώЉ�i����iJIPDEC�j�A�܂���JIPDEC���w�肵���u�v���C�o�V�[�}�[�N�w��R���@�ցv�̂����ꂩ�ɐ\�����A�t�^�K�i���̐R�����܂��B

�y�v���C�o�V�[�}�[�N�w��R���@�ցz

�w��R���@�ւ͋Ǝ�ʂł���A��{�I�ɂ��ꂼ��̋@�ւɉ����ƂƂ��ēo�^������Ƃ̐R�������{���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�w��R���@�ւ̋Ǝ�ɓ��Ă͂܂�Ȃ���Ƃ�����̏ꍇ�́AJIPDEC�\�����A �t�^�K�i���R�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�n��Ή��̎w��R���@�ւ́A�J�o�[����{�����߂Ă���A��Ƃ̖{�Ђ̏��ݒn�ɂ���ĕ������܂��B����ɂ��A�{�Ђ̋߂��̎w��R���@�ւŐR��������悤�ɂȂ�܂����B

�ی��E��Õ���E�Љ���̎��Ǝ҂Ɋւ��ẮA�����Ă���l��@���ł��邱�Ƃ�A����ȋƖ��ł��邱�Ƃ�����A�\����Ƃ��āu��ʍ��c�@�l��Ï��V�X�e���J���Z���^�[�v��D�悷��悤�ɂȂ��Ă��܂��B

- �\������o�}�[�N��t�y�тi�h�o�c�d�b�̃z�[���y�[�W�ł̌��\�܂ł̗���

STEP 11�F�����R���A���n�R��

�\�������Ă��當���R���A���n�R���A�t�^�K�i����y�ѓo�^�،�t�Ƃ�������ɂȂ�܂��B�\������R���܂ł̎��Ԃ́A�\�������w��R���@�ւɂ���Ă��قȂ�܂����A��3�`5�������炢�̂悤�ł��B

�R���́A�\����ł���i�h�o�c�d�b�܂��͎w��R���@�ւɂ���čs���܂��B�����R���y�ь��n�R���ł́A���炩�̎w�E����������悤�ł��B

�y�����R���z

- �����R���ɑ���|�C���g

- �K�v�ȕ��������邩

- �K�v�Ȃ��Ƃ�������Ă��邩

- ������Ă��邱�Ƃ��A�u�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j�v�̗v���ɓK�����Ă��邩

- �w�E�����̃t�H���[�A�b�v�ɂ���

- �\�����ނ̕����R�����s���A�����R���`�F�b�N���X�g�������Ă��܂��B

- �����R���`�F�b�N���X�g�Ŏw�E���ꂽ�K�蓙�̕s���ɂ��ẮA���n�R���܂łɉ��P�E�C�������������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

- ���n�R���̌��ʁA�K���ނƉ^�p���Ԃ���������Ă���ꍇ�́A�K���ނ��C������Ă����Ƃ��Ă����߂ĕ����̕s���Ƃ��Ďw�E����邱�Ƃ�����悤�ł��B

�y���n�R���z

- ���n�R���ɗՂ�ł̃|�C���g

- ���n�R���́A�g�b�v�C���^�r���[�ƌ��n�̊m�F���s���܂��B

- �v���C�o�V�[�}�[�N�̌��n�R���ł́A�R�����鎖�Ɖ�Г��̓����҈ȊO�̎҂���������Ƃ͋�����Ă��܂���B�]���āA�R���T���^���g���R���ɗ�������Ƃ͂ł��܂���B

- �v���C�o�V�[�}�[�N�Ɋւ��ẮA���ƎҎ��g���R������A�Ƃ������Ƃ�O���ɒu���āA�}�l�W�����g�V�X�e���̍\�z����[����������Ă������Ƃ��d�v�ł��B

- �u�v���C�o�V�[�}�[�N�ɂ�����l���ی�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�E�^�p�w�j�v�̗v�������̂ǂ̕������A�����̂ǂ��ɏ����Ă��邩������ł��邱�Ƃ��|�C���g�ł��B

- ���ނ���ь��n�R���̌��ʂɊ�Â��A�v���C�o�V�[�}�[�N�t�^�K�i���̉ۂ����肳��A����ʒm�����t����܂��B���̌�A1�J���キ�炢�Ƀv���C�o�V�[�}�[�N�̕t�^���Ǝ҂ƂȂ�܂��B

- �w�E�����̃t�H���[�A�b�v�ɂ���

- ���n�R���̌��ʂɂ��ẮA�w�E�����Ƃ��ď��ʂő��t����܂��B

- �w�E�����ɂ��ẮA�������u���u���āA���Y�w�E�������ޔ��s������3�����ȓ��ɉ��P�����o�����ꍇ�A�ĐR�����s���܂��B�������A���P�����o���Ȃ������ꍇ�́A�ĐR���������Ȃ��������̂ƌ��Ȃ���A�R�����ł����܂��B

�֘A����ŐV�e���v���[�g�́A�����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B